2025年4月12日

(院長の徒然ブログ)

はじめに

口腔カンジダ症(oral candidiasis)は、口腔内における真菌感染症で、主にカンジダ属という真菌(カビの一種)によって引き起こされます。

特に、カンジダ・アルビカンス(Candida albicans)が最も一般的な病原体です。この感染症は、免疫力が低下している患者や、特定のリスク因子を持つ人々に多く見られます。

今回のコラムでは、口腔カンジダ症の病因、症状、診断、治療法、予防策について詳しく解説します。

カンジダ属の特性

カンジダ菌は、常在菌として口腔内や腸管、皮膚に存在する真菌です。通常、健康な免疫系によって抑制されていますが、免疫力が低下すると、これらの真菌が異常に増殖し、感染症を引き起こすことがあります。

カンジダ属にはC. albicansの他にもC. glabrata、C. tropicalis、C. parapsilosisなど、さまざまな種が存在します。これらの種は、感染症の重症度や治療反応に影響を与えることがあります。

また、カンジダ属は、バイオフィルムを形成する能力があり、これが抗真菌薬に対する耐性を高める要因となります。

バイオフィルムは、真菌だけでなく他の細菌などが集まり、自己生成したマトリックスに包まれた構造で、舌などの口腔組織だけでなく、義歯やインプラント表面に付着しやすいです。

カンジダはどこから来るの

口腔カンジダ症は基本的にすでにお口の中に普段から生息している真菌によって起こります。

つまりカンジダ属は口腔常在微生物であり、口腔カンジダのほとんどは内因性感染なのです。

患者さんの免疫能の低下した症例では日和見感染(身体の免疫力や抵抗力が低下している際に、通常ではほとんど病気の原因にならないような病原体によって引き起こされる感染)として引き起こされ、抗菌薬や消毒薬の長期連用されている症例では、菌交代現象(抗菌薬の長期使用などによって、体内の常在細菌のバランスが崩れる現象)として生じます。

特に抗菌薬の長期連用では、抗菌薬(抗生物質)は真菌であるカンジダ属に効力がなく、細菌が減少するとともに、カンジダが増殖していき、カンジダになってしまうのです。

口腔内カンジダ症から命の危険を伴う深在性カンジダへ

前述のように常在微生物から起こる口腔カンジダが血中へ移行して深在性カンジダ症が発症することがあります。

カンジダ酵母の大きさは、3μmと白血球よりちょっと小さいので、血流に乗ってしまい各臓器に運搬され、毛細血管周囲に定着し増殖してしまいます。

深在性カンジダ症は診断が困難で、初期治療を誤ると死に至るケースもあります。

免疫能の低下した患者さんや、がん治療などで放射線療法や化学療法中の患者さん、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症の患者さん、ステロイド薬の長期服用の患者さん、そして高齢者の方などでは、口腔カンジダへの十分な対処が必要です。

日本は超高齢化社会であり、入れ歯を装着した要介護者が増えてきています。

先ほどお話しした通り、義歯は口腔カンジダの温床となっているので、日和見感染の予防として普段から義歯のカンジダを除菌する必要があるのです。

口腔カンジダ症の発症過程

口腔カンジダ症が発症する過程について説明します。

口腔粘膜上皮表面にカンジダが付着(一次付着、二次付着)して増殖し、さらに粘膜下へ侵入して口腔カンジダ症が発症します。

一次付着は酵母形のカンジダと粘膜上皮が物理的に引き合い生じます。この力は弱く、うがいや唾液の自浄作用で容易に離れます(いわゆるファンデルワールス力)。

しかし、一次付着が持続すると酵母と粘膜上皮の間を唾液(ペリクル)や血液のタンパク質が架橋して二次付着が生じるのです。

この力は一次付着より強いですが、まだブラッシングで容易に除去することができます。

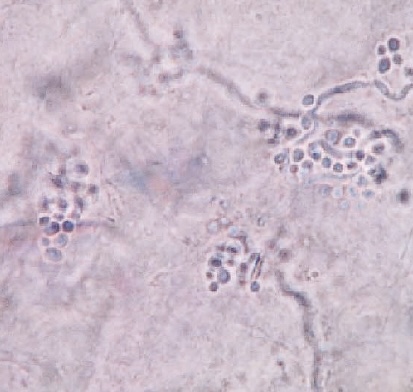

ところが、二次付着が持続すると、カンジダは仮性菌糸を伸ばして付着器により粘膜上皮と強固に付着し、さらに上皮細胞の間隙から上皮下に侵入します(要するに体内に侵入する)。

こうなってくると個人の力ではお手上げです。

つまり抗真菌薬を使用しないと、ここまできたカンジダは除去できなくなってしまうのです。

口腔カンジダ症の診断

口腔カンジダ症の診断は、患部をぬぐって培養する方法が用いられます。

前述の通りカンジダは口腔常在微生物なので、カンジダの存在だけでは口腔カンジダ症の確定診断となりません。

確定診断には、カンジダの定着と増殖を示す仮性菌糸(カンジダが体内に侵入するために伸ばす腕のようなもの)の存在を証明する必要があるのです。

そのために、培養した拭った試料を、Gram染色やPAS染色などを行い、カンジダ仮性菌糸を染め出していきます。

口腔カンジダ症の分類と症状

①白いカンジダ症(偽膜性カンジダ症)

鷲口瘡ともいわれ、白い膜やヨーグルトの澱のような白い(白苔)が付着し拭い取れる病変です。

免疫能が低下した思者さんや糖尿病患者、自己免疫疾患や悪性腫瘍、HIV感染症、AIDS患者さんの口腔内によく見られます。

慢性拘東性呼吸器疾患(POSD)や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの慢性呼吸器疾患では、副腎皮質ホルモンやマクロライド系抗菌薬が長期連用されるケースが多いのでので発症しやすくなります。

後にお話しする治療薬との関連もあるので、病歴薬歴の確認が大切になります。

② 赤いカンジダ症(紅斑性カンジダ症、萎縮性力ンジダ症、義歯性カンジダ症)

紅斑性カンジダ症は、萎縮性カンジダ症とも呼ばれてはいたものの、日本ではあまり注目されることがないカンジダ症でした。

近年、口腔(舌)のヒリヒリ(灼熱)感や疼痛との関連を示唆する報告が増えてきて、カンジダが検出される症例では抗真菌薬投与により痛みが消退することが拡まってから注目されるようになりました。

舌乳頭萎縮が特徴的所見で、しばしば慢性化し、再発を繰り返す例もあるため、早期の診断と適切な対処が必要となります。

さまざまなカンジダ属が検出されますが、Candida abicansが主な病原体です。

紅斑性カンジダ症に最も関与する素因は唾液分泌低下です。紅斑性カンジダ症は自然治癒しないため、口腔乾燥への対応とともに、抗真菌薬療法が必要になってきます。

口腔乾燥への対処は、保湿剤や人工唾液、洗口液によるうがいで口腔内の湿潤を保ち、カンジダコロニー数増加を抑制していくことが大事です。

義歯が原因となっている場合は、義歯の除菌が必要で、真菌層を削り取れない場合は、抗真菌薬の義歯への塗布が必要になったり、義歯自体を作り替えなければいけない事態になることもあります。

口腔粘膜は本来赤いので、この「赤いカンジダ」は見逃されやすいです。

歯医者が不勉強で赤いカンジダのことを知らず、口内炎と誤診され、副腎皮質ホルモン軟膏(アフタゾロンなど)が処方されると悪化の一途を辿ります。

解剖学的に器質的な変化は認めず、患者さんが苦味を訴えることも多くあります。

ヒリヒリ感から舌痛症とも間違えそうですが、舌痛症には抗真菌薬は効かず、苦みの訴えはまれです。

抗真菌薬を投与するにあたっては、カンジダ検査をおこない安易な抗真菌薬の投与は避け、きちんと検査することが推奨されています。

因みに義歯性カンジダについてですが、義歯床材料の表面は顕微鏡で見ると凸凹だらけの上に、疎水性であるので微生物が付着しやすいです。

Candida albicansに比べてC. glabrataは疎水性が高いので疎水性である義歯材料に付着しやすく、義歯調整を繰り返した義歯を使用し、床下粘膜に発赤が認められた場合には義歯性カンジダ症を疑うようにしましょう。

③ 肥厚性カンジダ症

口腔粘膜が厚くなり硬くなる疾患で、腫瘤を形成することもあります。

好発部位は上唇と下唇の境目や舌背部で、白斑を伴い,腫瘍を疑い生検や切除されることもあります。

そうして病理検査に回され、病理学的にカンジダだと発覚し、抗真菌薬にて改善されるケースが多い疾患です。

舌背が厚くなる正中菱形舌炎は、肥厚性カンジダ症であり抗真菌薬でよくなるものの,悪性疾患との鑑別が難しいです。

(舌癌と鑑別する必要がある。)

④ カンジダ関連疾患(剥離性口唇炎,口角炎,潰瘍性カンジダ症)

剥離性口唇炎や口角炎,潰瘍性カンジダ症はカンジダが炎症の増悪因子となっているので、カンジダの除菌を行わないと再発を繰り返していきます。

口腔カンジダ症の治療法

口腔カンジダ症の治療は基本的に抗真菌薬を用いてカンジダを除菌すること行われます。

カンジダは口腔常在微生物であるので、完全に口腔内から除去することはできません。

しかし、前述の粘膜組織に定着と侵入するための仮性菌糸のカンジダを除菌すれば、通過形の酵母形カンジダは唾液の自浄作用やリゾチームなどの抗菌作用により、口腔粘膜に定着することができなくなり症状は改善していきます。

つまり、抗真菌薬療法のゴールは、抗真菌薬により仮性菌糸形カンジダを除去し酵母形カンジダのみにすることなのです。

何かしらの炎症が起き、口腔粘膜障壁のが脆弱になった部位には、カンジダが仮性菌糸を延ばして定着・侵入しやすくなります。

そうなってくると、炎症がカンジダによって悪化し、抗炎症薬のみでは炎症が引かなくなってきます。

そういう場合は抗真菌薬により仮性菌糸形カンジダが除菌してあげると、酵母形カンジダは定着しにくく、抗炎症薬が効きやすくなります。

また、唾液分泌の低下した口腔乾燥症では自浄作用が低下し、仮性菌糸形カンジダが定着・増殖しやすくなります。

そう言った場合は唾液分泌を促進したり、保湿剤や粘膜保護薬を使用したりして、口腔粘膜障壁を保護する必要があります。

抗真菌薬の種類と作用機序

① ポリエンマクロライド系

AMPH-B(アムホテリシンB)で口腔真菌症の標準治療薬であり、歯科医師なら最初に習う抗真菌薬でしょう。

⚫︎商品名

ファンギゾンシロップ100mg/ml

ハリゾンシロップ100mg/ml

⚫︎作用機序

真菌細胞膜の必須脂質成分であるエルゴステロールと特異的に結合して、細胞膜の脱分極を引き起こし、膜のバリア機能を障害するので殺菌的作用を示します。

⚫︎使用法

1日4回毎食後と寝る前に、原液を口に含んで口腔内に行き渡らせたあと、飲み込みます。

後述のアゾール系と違って併用禁忌薬や注意薬が少なく使いやすい一方で、歴史がある薬剤ですので為害作用の検討は不十分です。

通常の薬剤同様、アレルギーのある症例も存在するので注意が必要です。

② アゾール系(イミダゾール、トリアゾール)

⚫︎商品名

フロリードゲル2%経口用5g、20g

イトリゾールカプル50

イトラートカプセル50mg

イトリゾール内用液1%

イトラコナゾール内用液1%

エンペシドトローチ10mg

オラビ錠口腔用50mg

⚫︎作用機序

これまた真菌細胞膜の必須脂質成分であるエルゴステロールの合成酵素へ結合し、エルゴステロール合成が中断し、有害なエルゴステロール中間体の蓄積やエルゴステロールの欠乏が生じて、真菌の細胞膜の機能や構造に影響が及びます。

静菌的作用を示す薬ですが効果は高いです。

⚫︎注意事項

副作用の少ない薬剤で、各科領域で真菌症治療の中心的な薬剤でした。

しかし、作用機序に関連して併用薬に注意が必要であることがどんどん判明していきました。

アゾール系薬はヒト肝臓の薬物代謝酵素にも存在しているシトクロムP450(CYP)を阻害し、薬物代謝が阻害された結果、併用薬の効力が増すということが判明しています。

特にCYP3A4に対して強い阻害作用があるのでCYP3A4で代謝を受ける薬剤との併用では、併用薬の代謝が阻害されて併用薬の血中濃度が急上昇してしまいます。

併用禁忌薬や併用注意薬が多く、飲み合わせに対する注意が必要で、特に「フロリードゲル」について勉強していない歯科医師が処方したことでトラブルを起こすケースが少なくありません。

処方の際は、併用禁忌薬と併用注意薬をしっかり認識した上で、お薬手帳での併用薬の確認が必須である薬なのです。

特に有名なのが、ワルファリンカリウムとの併用で、抗凝固作用が増強し出血が生じやすく併用禁忌となっています。

さらに、睡眠導入剤として良く使われているトリアゾラム(ハルシオンなど)との併用でも、血中濃度が高くなり有害事象を引き起こした症例が報告されています。

イトリゾールやフロリードゲル経口用を処方する際は、睡眠導入薬の変更の依頼を考慮することも念頭に入れておきましょう。

⚫︎剤形と使用法

ゲル剤としては、イミダゾールであるフロリードゲル2%経口用5g、20gがあります。

口腔内に均一にに広がり、停留するので口唇や口角にも適応してくれます。

使用法は先ほどと同様に毎食後と寝る前の1日4回で、口腔内にまんべんなく塗り広げて、ゆっくりと飲み込んでください。

一般に、使用は14日間に限られています。

カプセル剤としては、イトラコナゾールであるイトリゾールカプル50とイトラコナゾールカプセル50mg、イトラートカプセル50mgがあります。

腸管から吸収されて血中に移行し、口腔の患部で作用します。

使用法は毎食後の1日3回、毎食直後に内服してください。酸性では吸収されにくく、食事直後でなければ十分に効果を発揮しないので注意が必要です。

内用液剤としては、イトリゾール内用液1%,イトラコナゾール内用液1%があります。

1日1回20mlを食事直前に口中に含んでゆっくりと飲み込み下してください。

口腔内での直接作用と、腸管から吸収後の血中からの作用で二重に薬が効くので効果が高く、特に肥厚性カンジダ症に対して有効です。

吸収を促進するための添加剤の影響でおなかが緩くなるという副作用があります。

口腔内放薬としてはイミダゾールであるエンペシドトローチ10mgとオラビ錠口腔用50mgがあります。

エンペシドトローチ10mgは、通常成人には1回1錠(クロトリマゾールとして10mg)を1日5回口腔内投与します。(1日3~4時間毎に使用する)

注意事項として、口腔内で睡液により徐々に溶解しながら用いるもので、噛み砕いたり、呑み込んだり、強くしゃぶったりせずに、完全に溶解するまで口腔内に留めて使用することです。

ただし、効果または効能はHIV感染症患者における口腔カンジダ症(軽症、中等症)であるので,一般の症例では使用できません。

オラビ錠口腔用50mgは、成人には1回1錠(ミコナゾールとして50mg)を1日1回、上顎歯肉(犬歯窩)に付着して用います。

凸面を歯肉に向けて犬歯窩に挿入すると。6時間以上口腔内に停留し、薬剤成分を徐放し続けます。

1日1回の服用で良く、効果も高いのですが、犬歯窩を義歯床が覆う症例では使用が難しくなります。

⚫︎効果的な薬剤の選択法(抗菌力と剤形による選択)

抗菌力では、ポリエン系薬は口腔カンジダ症の主な起因菌であるC.albicansとC. glabrataに対して最小発育阻止濃度(MIC)が低く有効です。

一方、アゾール系薬はC.glabrataに対してのMICが高いので注意を要します。

しかし、口腔に適応のある抗真菌薬は内服とされているものの、ゲル剤、シロップ剤、徐放剤は腸管からの吸収後に作用するのではなく、まず口腔内に服用した場合に患部に直接MIC以上の高濃度で直接作用を現すので、臨床的な問題は少ないです。

剤形による選択では、液剤は口腔内に広がりやすく使いやすいのが特徴で、ゲル剤は局所に滞留しやすいので口唇や口角に対して有効であり、粘性があるので嚥下障害を有する症例にも有効です。

アゾール系薬の併用禁忌薬

今回は注意喚起として、アゾール系薬の併用禁忌薬を列挙します。

⚫︎フロリードゲル経口用2% 併用禁忌薬剤

ピモジド(オーラップ)

キニジン(硫酸キニジン)

トリアゾラム(ハルシオン)

シンバスタチン(リポバス)

アゼルニジピン(カルブロック,レザルタス配合錠)

ニソルジピン(バイミカード)

ブロナンセリン(ロセナン)

エルゴタミン酒石酸塩(カファルゴット、クリアミン配合錠)

ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩(ジヒデルゴット)

リバーロキサバン(イグザレルト)

アスナプレビル(スンベプラ、ジメンシー配合錠)

ロミタピドメシル酸塩(ジャクスタピッド)

ワルファリンカリウム(ワーファリン)

⚫︎イトリゾール内溶液1%併用禁忌薬

ピモジド(オーラップ)

キニジン(硫酸キニジン)

トリアゾラム(ハルシオン),

シンバスタチン(リポバス)

アゼルニジピン(カルブロック、レザルタス配合錠)

ニソルジピン(バイミカード)

ブロナンセリン(ロセナン)

エルゴタミン(カフェルゴット、クリアミン配合錠)

ジヒドロエルゴタミン (ジヒデルゴット)

リバーロキサバン(イグザレルト)

アスナプレビル(スンベプラ、ジメンシー配合錠)

マレイン酸エルゴメトリン(エルゴメトリン)

メチルエルゴメトリン塩酸塩(メチルエルゴメトリン)

バルデナフィル(レビトラ)

エプレレノン(セララ)

シルデナフィル(レバチオ)

タダラフィル(アドシルカ)

バニプレビル (バニへップ)

スボレキサンド(ベルソムラ)

イブルチニブ(イムブルピカ)

チカグレロル、アリスキレン(ラジレス)

ダビガトラン(ブラザキサ)

ベプリジル(ベピリコール)

リオシグアト (アデムパス)

アレルギーなどで抗真菌薬を使えない場合

抗真菌薬にアレルギーを持つなどにより抗真菌薬が使えない症例では、治療が難しくなります。

ポピドンヨードによる頻回の含嗽が有効であることが多いですが、使用は短期間にとどめ、症状が消退したら速やかに休薬しましょう。

口腔カンジダ症の予防

① 口腔ケア(うがい、義歯洗浄)

歯垢や舌苔を機械的に除去する方法は口腔カンジダの予防に有効です。

注意事項として、歯ブラシや舌ブラシを粘膜や舌背に過度な刺激を加えて使用すると、口腔粘膜を損傷しやすくなります。

また、カンジダ症を予防しようとして、ポピドンヨードやアルコールを含有した洗口薬を運用すると、菌交代により逆に口腔カンジダ症を引き起こすことがあります。

過度な力を加えないように、スポンジブラシに水を含ませて口腔粘膜や舌背を軽く擦ってあげる程度にしておきましょう。

② 予防ジェルを使う

ニワトリの卵由来のタンパク質を使用したカンジダ卵黄抗体(IgY)を含むジェルを使うという手もあります。

カンジダ卵黄抗体はカンジダの接着因子に結合して、カンジダが口腔粘膜上皮細胞に着くのを邪魔し、酵素、毒素等にも付着して病原因子を不活化させます。

また卵黄加工食品なので安全で薬剤耐性もできないのが特徴で効果が落ちていきません。

商品としてはテルモオーラルジェル(テルモから発売)とSMILE HONEY (ゼトック社から発売)があります。

③義歯にナノ銀イオンを利用した予防を施す

銀は高い防腐作用と安全性を持つことが知られており、高い抗菌性と安全性により衣料品や医療品に多用されています。

義歯床に抗菌作用のコーティングをするピカッシュ処理(ピカッシュ製)をしたり、銀イオンを含む義歯スプレーをすることでも予防できます。

銀イオンを付着させることで、臭いも少なくなろ、汚れもつきにくくなり、手入れが簡単になるというメリットもあります。

④ヒノキチオール入りのジェルを使う

ヒノキチーオールは、日本で発見されたもので、1936年にタイワンヒノキの精油成分から抽出しました。

ヒノキチオールは細菌やカンジダに効果があるので、今日では歯磨剤などにも使われている材料となっています。

商品としてはヒノーラ(大塚製薬工場)、リフレケア (雪印ビーンスターク)などがあり、口腔ケアの現場で多用されています。

終わりに

いかがでしたか?

口腔カンジダ症は身近な症例ですが、全身に移行することもあり、予防が大事な疾病です。

また、治療においても全身の現病歴や薬剤歴をしっかりチェックしないといけない疾病でもあります。

カンジダ症について疑問点などございましたら、お気軽にお尋ねください。