2025年5月04日

(院長の徒然コラム)

はじめに

局所麻酔は、通常の歯科治療や抜歯などの外科治療において、痛み無く治療するために広く使用されています。

患者が安心して治療を受けやすくするために、局所麻酔薬というのは必要不可欠なものです。

しかし皆さんは局所麻酔をしてもらっていても、治療中痛みを感じたことはありませんか?

そして、その際にドクターから「飲酒が局所麻酔の効果に影響を与えることがある」という説明を受けたことはございませんか?

果たしてそれは本当なのでしょうか?

今回のコラムでは、飲酒が局所麻酔の効果に与える影響について、関連するメカニズムや研究結果を紹介しつつ、その話の真偽についてお話をしていきたいと思います。

局所麻酔の基本的なメカニズム

局所麻酔薬は、神経の伝導を阻害することによって痛みを感じさせなくします。

具体的には、麻酔薬が神経細胞のナトリウムチャネルに結合してブロックし、痛みを伝える神経パルスの伝導を妨げることで、痛みの信号が脳に到達するのを防ぎます。

一般的に使用される局所麻酔薬には、リドカインやブピバカインなどがありますが、これらの薬剤は、適切な濃度で使用されると、迅速かつ効果的に痛み信号を遮断します。

なぜ飲酒が局所麻酔薬の効果を妨げると考えられたの?

1990年代に、飲酒が局所麻酔の効果に影響を与える可能性があるという考え方が広まり、実際いくつかの論文が出たことがありました。

そういった論文ではいくつかの理由(といっても仮説レベルです)が述べられていました。

仮説①

アルコールが肝臓での薬物代謝に影響を与えることがあり、これが局所麻酔薬の効果に間接的に影響を与えるという仮説です。

アルコールを分解する過程と麻酔薬を分解する過程で、同じ酵素(シトクロムP450)があり、アルコールをよく飲む方はその酵素が増えることで、麻酔薬も代謝されやすくなるという仮説です。

仮説②

アルコールは中枢神経系に作用し、神経伝達物質のバランスを変化させることが知られています。これにより、痛みの感受性が変わる可能性があるという仮説です。

仮説③

アルコールの代謝産物であるアセトアルデヒドによる血管拡張作用で、局所麻酔薬の吸収や分布に影響を与えてしまうという仮説です。

仮説④

アルコールが神経細胞のナトリウムチャネルに対する感受性を変化させ、麻酔薬の結合を妨げるという仮説です。

仮説⑤

アルコールは血液中のpHを変化させることがあり、これが局所麻酔薬の効果に影響を与える可能性があるという仮説です。

局所麻酔薬は、pHが低下すると効果が減少することが知られており、アルコールの摂取がこのpHに影響を与えることで、麻酔効果が弱まるのではないかという人もいました。

現在、飲酒は局所麻酔の効果に影響しないという論が通常

ここまで長々と仮説を話してきました。

しかし、飲酒が局所麻酔の効果を確実に減弱させるという証拠は、現時点では明確にありません。

多くの研究が行われているものの、結果は一貫しておらず、飲酒の影響を示す明確なデータは不足しています。

さらに言えば、ある研究では飲酒が局所麻酔の効果に影響を与えないという結論を出しています。(飲酒をした患者としない患者の麻酔効果を比較した結果、痛みの感受性に有意な差が見られなかった)

また、臨床的な観点からも、飲酒をしている患者に対して局所麻酔を行った際に、特に問題が生じることは少ないとされています。

多くの歯科医師は、飲酒歴のある患者に対しても通常通りの麻酔を行っており、特に麻酔効果が減弱することは報告されていません。

一番有力だった仮説1についても、局所麻酔薬の効果は、肝臓での代謝よりも、局所での分解速度に影響されるため、シトクロムP450が影響するとは考えられないのです。

つまり、現在では、飲酒が局所麻酔の効果に直接的な影響を与えないというのが結論なのです。

因みに、局所麻酔薬の効果は飲酒で減弱されませんが、全身麻酔の方は減少してしまいます。

飲酒歴の長い方は、体内のアルコールを分解してアセトアルデヒド代謝するため、肝臓でのアルコール脱水素酵素とシトクロムP450の薬物分解酵素の産生が普段から活性化された状態にあるのです。

そのため、全身麻酔下では麻酔薬の効きに影響してしまいます。

では何が局所麻酔薬に影響を与えるのか

局所麻酔薬の効果に最も大きな影響を及ぼす要因は、組織の炎症の有無です。

正常組織のPHは7.4と弱アルカリです。

局所麻酔薬は体内のpHで効きやすい調整がされており、通常であれば35%の局所麻酔薬が細胞膜を通過する(後述の非イオン型)形を取っています。

しかし、炎症を起こした組織は酸性の傾きます。そうなるとPHが約6.8まで低下し、細胞膜を通過しやすい非イオン型の局所麻酔成分は約10%にまで低下してしまうのです。

つまり、効き目が1/3にまで低下してしまう状態になってしまうと言えるのです。

また、炎症を起こした部位では、組織に水分(血液や組織液)がたまり、局所麻酔薬が希釈され、更に効きにくくなってしまうのです。

歯医者がよく行う間違った説明

上記の「炎症が局所麻酔薬の効果を減弱するという話ですが、時折間違った説明をする先生がいらっしゃいます。

それは、

「局所麻酔薬はアルカリ性で、腫れてる場所は酸性になっているから麻酔薬が中和されて効かなくなるんです」

という説明です。

もしかしたらこの記事を読んでいる先生にも「え?」と思う方がいるかもしれません。

以下にちゃんとしたメカニズムを記載します。

局所麻酔薬の基本的な作用機序

局所麻酔薬は、神経細胞のナトリウムチャネルに結合し、神経インパルスの伝達を阻害することで痛みを感じなくさせます。

具体的には、麻酔薬が神経細胞に到達し、ナトリウムチャネルをブロックすることで、神経の興奮が抑制され、痛みの信号が脳に伝わらなくなります。ここで大事なのは、pHによって局所麻酔薬がどの形で多く存在しているかということなのです。

基礎知識!解離定数(pKa)とは

解離定数(pKa)は、酸性または塩基性の化合物が水溶液中でどの程度解離するかを示す指標です。

局所麻酔薬は通常、弱塩基性の性質を持ち、pKaの値はその薬剤がどの程度イオン化されるかを示します。

解離定数(pKa)の意味

pKaは、薬剤が50%イオン化されるpHの値を示します。pHがpKaよりも低い場合、薬剤は主にイオン化された形(陽イオン)で存在し、pHがpKaよりも高い場合は非イオン化型(中性)で存在します。

局所麻酔薬のイオン化と組織への浸透

局所麻酔薬が効果を発揮するためには、神経細胞に浸透する必要があります。イオン化された形の薬剤は脂溶性が低く、細胞膜を通過しにくいため、「非イオン化型の状態で存在すること」が重要です。

pHと麻酔薬の効果

炎症がある場合、局所のpHが低下し、麻酔薬がイオン化されやすくなります。

これにより、非イオン化型の麻酔薬が減少し、神経細胞への浸透が妨げられます。その結果、そもそも麻酔薬が細胞膜を通過できなくなり、麻酔効果が低下することになります。

麻酔薬の選択とpKaの関係

局所麻酔薬の選択において、pKaは重要な要素です。一般的に、pKaが7.4(生理的pH)に近い麻酔薬は、体内での効果が高くなります。以下に、いくつかの代表的な局所麻酔薬のpKaを示します。

リドカイン: pKaは約7.7

ブピバカイン: pKaは約8.1

メピバカイン: pKaは約7.6

これらの麻酔薬は、pHが生理的な範囲に近い場合に、より多くの非イオン化型が存在し、効果的に神経細胞に浸透します。

組織への浸透と麻酔効果の持続

局所麻酔薬が神経細胞に到達すると、ナトリウムチャネルに結合し、神経インパルスの伝達を阻害します。

麻酔効果の持続時間は、麻酔薬の特性や組織の血流、pHなどによっても影響を受けます。炎症がある場合、血流が増加し、麻酔薬が早く体内に吸収されるため、効果が短くなることがあります。

つまり、局所麻酔薬が組織に効く過程は、解離定数(pKa)やイオン化状態に大きく依存しています。麻酔薬が非イオン化型で存在することで、神経細胞に浸透しやすくなり、効果的に麻酔作用を発揮します。

炎症などの要因によってpHが変化すると、麻酔薬の効果が低下することがあるため、歯科医師はこれらの要素を考慮しながら麻酔管理を行う必要があります。

患者にとって快適な治療を提供するためには、局所麻酔薬の特性を理解し、適切な選択と技術を用いることが重要です。

局所麻酔薬の効果を減弱させる他の要素

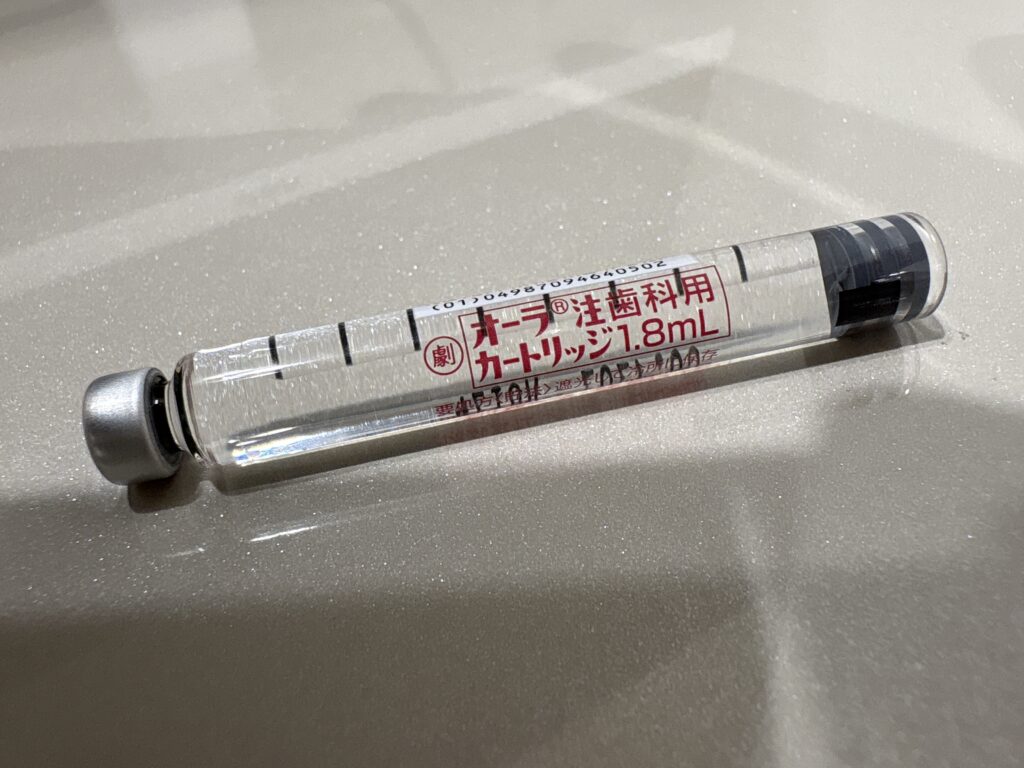

⚫︎保管場所が不適切

局所麻酔薬は暗所で保管せねばなりません。

(そもそも劇薬なので鍵付きの場所で保管義務がある。)

血管を収縮させることで、局所麻酔薬の効果を高める目的で添加されている血管収縮薬(エピネフリン)は、紫外線によって酸化・分解されてしまいます。

そのため、紫外線に当て続けると、エピネフリン添加型の局所麻酔薬は効果が落ちます。

また、室温以上の高温の環境に長時間置いておくと、紫外線のケースほどでは無いですが、血管収縮薬の分解が促進され、効果が減弱してしまいます。

さらに、局所麻酔薬の酸化防止目的で添加されている酸化防止薬も、光により変質してしまい、局所麻酔薬の酸化を誘発してしまいます。そうなると局所麻酔薬のPHが低下して効果が落ちてしまいます。

終わりに

以上のように飲酒が局所麻酔の効果に与える影響については、いくつかのメカニズムが考えられますが、確たる証拠は存在しません。

多くの研究が行われているものの、結果は一貫しておらず、臨床的には飲酒をしている患者に対しても通常通りの麻酔が行われています。

しかし、治療の際の安全と快適さ、何より健康を最優先に考え、飲酒は程々に控えることをお勧めしています。

麻酔をする際に疑問などございましたら、いつでもおっしゃってください。