2025年10月29日

(院長の徒然ブログ)

はじめに

突然ですが皆さんは「オーラルフレイル」という言葉を聞いたことはありますか?

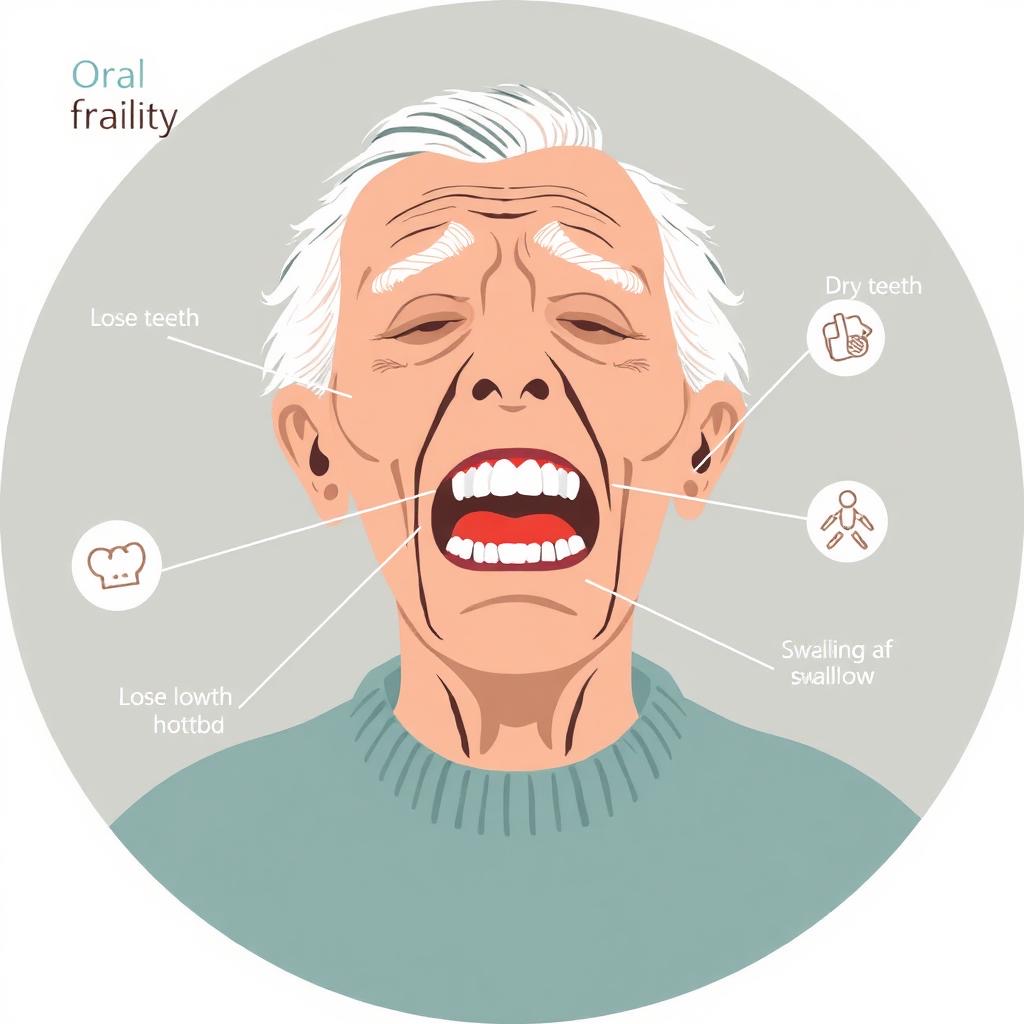

オーラルフレイルとは、口腔の健康状態が徐々に低下し、噛む力や飲み込む力が弱くなる状態を指します。

これは高齢者に多く見られ、未治療のまま放置されると、栄養摂取の低下や誤嚥性肺炎、口腔感染症などの健康問題につながる可能性があります。

オーラルフレイルを予防するためには、定期的な口腔ケアや歯科医師の診察、バランスの取れた食事、適度な口腔エクササイズが重要です。

今日、高齢化が進む社会では、「健康で自立した長寿」を実現してQOLを向上させていくことが重要視されています。

その中で、「口腔の健康」が全身の健康に直結していることは、国内外の研究から一層明らかになってきています。

特に、「オーラルフレイル」や「咀嚼機能の低下」は、認知症のリスクや心血管疾患・誤嚥性肺炎の原因となり得るため、早期予防と持続的ケアが求められているのです。

今回そのオーラルフレイル予防について、ガムや野球チームのスポンサーで有名なロッテが、興味深い研究結果を発表しましたので、皆さんに共有していきたいと思います。

ロッテの「ガムを噛んで口腔機能改善」

2023年にロッテは愛知県豊田市で限定的ながらも、ガムを介した口腔健康促進プログラムの実証事業を実施し、短期的な口腔機能改善だけでなく、経済効果の試算も行いました。

同年10月21日、ロッテは今回の取り組みの一環として、ガムを使用した口腔健康プログラムの社会的(経済的)効果について発表しました。

それによると、愛知県豊田市で実施された高齢者32人を対象とした実証実験の結果、短期間で口腔機能の改善とともに、予想外の経済的効果(年間約1.2兆円の介護費抑制効果)見込まれるとの推計を示したのです。

(2023年のロッテ広報資料より)。

このプログラムは、自治体や歯科医師会と連携して行われ、口腔機能の衰えを予防・改善し、ひいてはオーラルフレイルの進行を遅らせることを目的としており、特に噛むことによる健康促進効果を測る新たなる指標を示したと言えます。

今回ロッテは、「噛むことを通じて健康に貢献し、多くの人に理解と実践を促したい」と発表していますが、この背景にはこれまでの研究での口腔と全身の健康の関連性に関するデータが十分に蓄積されているからです。

今回その蓄積データについても説明していきますね。

口腔機能と全身の健康の関係性

多くの疫学研究では、咀嚼能力低下が認知症やフレイルの発症リスクと強い関連性を持つことが示されています。

例えば、2012の研究では、咀嚼力が低い高齢者は、認知症の発症確率が3倍以上に増加することが報告されています。

また、2008年のアメリカでの研究(Matsuo氏とPalmer氏)では、噛む刺激が脳の血流や神経活動を促進し、認知機能維持に寄与することも示されています。

このように咀嚼することが全身や脳機能に影響を与える根拠が世界中の研究データで示されています。

オーラルフレイルの評価とスクリーニング

オーラルフレイルでは、歯数の減少、口腔乾燥、嚥下障害などの初期兆候を指し、早期発見と介入が進行を防ぐために重要です。

2016年の研究(Minakuchi et al., 2016)では、

⚫︎咀嚼力(食材を10回噛めるかどうか)

⚫︎舌圧測定

⚫︎口腔内の歯数や状態

などが有効な指標とされている。こうした指標は、簡便な器具や検査法により、地域や病院ですぐに実施できます。

咀嚼と認知症予防の科学的証拠

認知症が進行すると全身のフレイルが進行するリスクが上がりますが、その認知症と咀嚼の関係性も無視できません。

多くの研究が「咀嚼行動と認知症の発症リスク低減」の関連性を示しています。

メカニズムとしては、咀嚼の運動は電気信号として脳を刺激し、脳の海馬や前頭葉の血流を増やします。その結果神経活動を活性化して認知症の予防だったり進行を遅らせます。

また、定期的な嚼むトレーニングにより、咀嚼筋が強化され、口腔乾燥や嚥下の機能も向上し、トレーニングの継続によって筋肉⇄神経が相互に刺激し合うのです。

(2016年のHatta氏、2015年のGerritsen氏の研究より)

これらの根拠を背景に、ロッテの短期実証事業では、参加者の咀嚼力および口腔機能の改善が認められ、今後の拡大に期待が寄せられています。

具体的な予防策と推奨される日常の取り組み

ここではオーラルフレイルの予防策についてお話しします。

①口腔ケアの徹底

歯磨きや定期的な歯科受診により、歯周病や虫歯を予防します。

歯磨き自体の刺激も、ちゃんと大事な刺激なんですよ。

②噛む習慣の継続

ガムや嚥下訓練用の器具を活用し、毎日数分間でも意識的に咀嚼運動を行うことが、咀嚼筋の維持・強化に効果的です。

特に誤嚥リスクの高い高齢者にとっては、嚥下筋肉のトレーニングや口腔の活動促進は、誤嚥性肺炎予防にも直結します。

③バランスのとれた食事

噛み応えのある食べ物を選ぶことで、自然と咀嚼回数が増え、筋肉の衰えを防ぐことができます。繊維質の野菜や魚の切り身、硬めのパンや果物などを取り入れるのも良いでしょう。

(ただし嚥下障害がすでにある患者さんに、やりすぎてキャパオーバーの食物摂取をすることは避けてください。)

④教育・啓発活動

学校教育や地域活動を通じて、「噛むことの重要性」を子どもから高齢者へと伝達し、長期的に習慣化させることも有効です。

ロッテの面白い取り組み

ここからはちょっと医療従事者向けの面白い話です。

今回私がロッテの研究に興味を持った理由は、

口腔健康プログラムでは初となるステークホルダー価値(企業の活動に関わるすべてのステークホルダー(利害関係者)全体に提供される価値)を示したからです。

口腔健康推進啓発と介護費抑制の実現にあたっては、自治体や歯科医との連携が必要不可欠です。

こういった運動が他企業や歯科医師側からも増えるなるようになればと考えます。

今回の研究では他に(ヒューマンヘルスケアのエーザイというフレーズで有名な)エーザイと共同で、「咀嚼チェックガム」を用いて行われました。(東京科学大学との共同で開発)

ガムの咀嚼訓練を含む口腔訓練と、通いでの訓練を組み合わせた2.5か月の予防介入プログラムで検証したところ、「口腔機能の改善と身体機能の改善が認められて健常者が増加しました。

オーラルフレイル、フレイルともに該当者が減るといった結果が得られた」とロッテ中央研究所噛むこと研究部の菅野範氏は仰っています。

また、スマートフォンのWEBアプリ(咀嚼開始を押して60回のカウントにあわせて咀嚼チェックガム1秒に1回噛む。次に噛み終わったガムを測定台紙の指定の場所に載せて、ガムと台紙を平らな場所に置きカメラで撮影すると解析完了後に判定結果が表示されるというアプリ)も開発されており、教育の場でタブレット端末の普及が進んでいることに着目し、小中高生に気軽に使える口腔機能教育ツールも用意されているそうです。

終わりに

「噛む」ことの重要性は、私たち一人ひとりの健康維持に直結しています。

ロッテの事例や多くの研究によって、その効果は科学的に証明されつつあり、社会全体での取り組みが求められているのです。

未来の健康長寿のために、「噛む」習慣を身につけ、継続的に実践することが、年齢を重ねても元気に過ごせる一つの鍵となっていきます。

制度や技術をちゃんと活用して、より良い口腔機能を維持していきましょう。