2025年10月31日

(院長の徒然ブログ)

はじめに

歯の健康は私たちの生活の質や全年齢にわたる健康維持に直結しています。

とくに、人体で最も硬度の高い組織の一つであるエナメル質は、その緻密な構造の複雑さから、長らく「一度失われたら二度と修復できない」という常識が一般的でした。

しかしここ数年、再生医療とナノテクノロジーの発展により、その考え方が徐々に変わりつつあります。

とくに、羊毛や爪、髪の毛に含まれるタンパク質「ケラチン」を活用した革新的な研究が、従来の常識を塗り替え、未来の歯科医療を大きく基盤から見直せるようになるかもしれない材料として注目されているのです。

具体的な研究で言うと、2025年King’s College Londonの研究者らによってケラチンを使ったエナメル質修復に関する研究結果がAdvanced Healthcare Materials誌に発表されました。

同年9月には、東京医科歯科大学の研究チームは、ケラチンを加工した足場に歯の幹細胞を組み込むことで、象牙質に近い硬組織を作り出すことに成功しています。

本コラムでは、免疫や髪の毛、爪、皮膚といった身体の自然な構成要素として存在し、かつ高い安全性を持つケラチンの特性をお話しするとともに、それがどのようにしてエナメル質の修復や再生を可能にしようとしているのか、科学的なメカニズムとともに説明します。

また、既存の材料と比較した際の優位性や、実験段階から臨床応用に至るまでの現在地、さらには、それによってもたらされる社会的・経済的な影響についても説明し、未来の歯科医療の展望を解説したいと思います。

第1章 エナメル質の特徴とその修復の難しさ

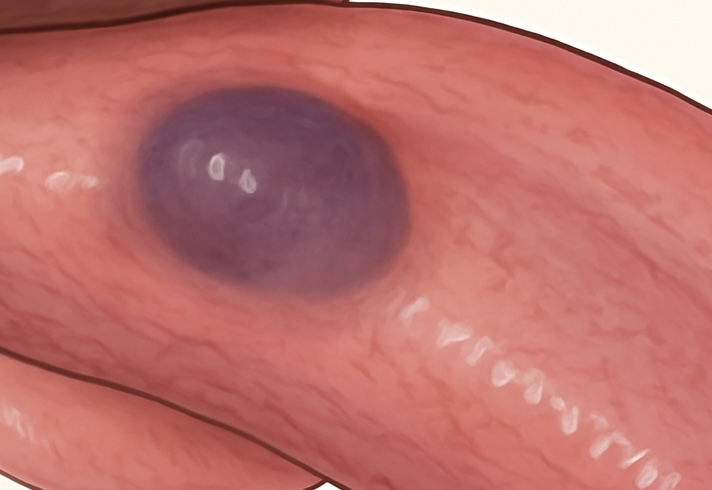

エナメル質は、その主成分がハイドロキシアパタイト(HAp)というリン酸カルシウムの結晶からなる無機質でできており、厚みは約2mm程度です。

人体の中でも最も硬い組織であり、傷つきにくく耐摩耗性や生体適合性に優れる一方、その再生能力はほとんど持ち合わせていません。

微細構造を見ると、エナメル質は特定の結晶配向と層状の結晶網目から構成されており、化学的にはアパタイト結晶とそれを包む微量のタンパク質のネットワークが複雑に絡み合っています。

天然のエナメル質の形成過程は、骨の中での歯の発生の段階で、エナメル芽細胞から分泌されたタンパク質(特にエナメリンやアメロジェニン)により進行します。

しかし、一度歯が完成すると、虫歯や酸蝕症、外傷によりエナメル質に損傷を受け、その回復はほぼ不可能です。

従来の方法として、初期齲蝕であればフッ素導入、歯質が欠損しているレベルであれば人工材料による修復が行われますが、これらはあくまでも一時的な覆いまたは補修にすぎず、天然のエナメルに匹敵する結晶構造や弾性・光学特性を再現することはできません。

(再石灰化による結晶も、本来の構造よりも脆いものなのです。)

それゆえ、損傷したエナメルの自然修復を実現する技術は、長らく歯科医療の究極の目標の一つだったのです。

第2章 一般的に組織が再生する条件とは?

一般的に組織の再生が起こるには、「再生の3要素」というものが大事になります。歯周組織も例に漏れません。

組織や器官の再生を実現するためには、主に次の3つの要素が必要とされています。

①材料(素材)

再生に用いる基盤となる素材や scaffold(足場)です。

これには、細胞の付着と成長を促進し、支持する微細な構造体が含まれます。

例として、ケラチンのような生体適合性の高いタンパク質や、生体由来のポリマーなどが使われることがあります。

②誘導(誘導信号)

細胞や組織の成長方向や分化を制御するための生物学的シグナルです。

成長因子やホルモン、化学的誘導剤がこれにあたり、適切な細胞の増殖や特定の組織への分化を促します。

③細胞(構成要素)

実際の再生を担う細胞そのものです。

幹細胞や前駆細胞などが使用され、これらに適した環境と誘導信号を提供することにより、目的とする組織の形成を促進します。

この3要素の適切な組み合わせとコントロールによって、組織や器官の自然な再生が可能になるのです。

第3章 まずはエナメル質のエナメルの形成と石灰化のメカニズムを知ろう

エナメル質は、歯の発生過程において、エナメル芽細胞(アメロブラスト)によって生成されます。

これらの細胞は、歯胚の発生段階で丘状に配置され、特定の信号により活性化されると、エナメルマトリックスと呼ばれる有機基質を分泌します。

エナメルマトリックスは、主にエナメリン、アメロジェニンなどのタンパク質で構成されており、これが結晶化の「足場」となり、ハイドロキシアパタイト結晶の核となります。

この過程は、次の段階を経て進行します。

①微細構造の形成

エナメリンやアメロジェニンなどのタンパク質がフィルム状または層状に集合し、結晶核の生成を促します。

特定の配向と規則性を持つ基質の下で、結晶の成長が整然と進んでいきます。

②結晶の成長と層状構造の形成

ナノメートルスケールのハイドロキシアパタイト結晶が、基質の指示を受けて長軸方向に針状に成長し、密に並びます。

これにより、エナメル固有の微細構造である層状・放射状の結晶配列が形成されていきます。

③石灰化(ミネラル化:Mineralization)

局所のリン酸およびカルシウムイオンが、エナメルマトリックス内に供給され、結晶核の成長を促します。

濃度が高まった過飽和状態で、ハイドロキシアパタイト結晶が自然に析出し、次第にエナメル質の硬度と密度を増していきます。

この一連の過程は、細胞外マトリックスと成長シグナルにより厳密に制御されており、その結果、天然のエナメル質は層状で階層性を持ち、人体で最も硬く、非常に緻密かつ丈夫な組織となります。

第4章 バイオミメティクスとケラチンの革新的役割

こういった再現の難しいエナメル質再生という課題に挑むべく、近年では「バイオミメティクス(生体模倣)」という新たなアプローチが注目されています。

生体の微細構造や形成過程を忠実に模倣することにより、従来の無機材料では再現困難だった階層構造や結晶配向を再現し、自然に近い修復を実現しようとするものです。

その中で、特に重要な役割を果たすのが、私たちの身近なタンパク質であるケラチンです。

ケラチンは、髪の毛や爪、皮膚などの身体の外側を覆う硬質な構造を形成するタンパク質であり、その強靭さと弾性の高さから長らく医学・工学分野で注目されてきました。

ケラチンの分子は、システイン残基に由来するジスルフィド結合(チオール基を利用)によって自己架橋し、ネットワーク構造を形成します。

この性質により、非常に安定した構造を持ちつつも、環境条件の変化に応じて柔軟性と弾性を適応させることが可能です。

このケラチンは、ただの構造タンパク質としてだけでなく、その豊富な官能基(チオール基、アミノ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基など)を持つことにより、金属イオンやミネラル成分と結合しやすい性質も兼ね備えています。

このため、ケラチンは、ミネラル成分であるハイドロキシアパタイトの核化や成長に対しても、非常に有効な足場材となるのです。

第5章 ケラチンの性質とエナメル再生への応用

ケラチンの何よりの特徴は、その自己組織化能力と生体適合性です。

研究者たちは、羊毛や羽毛由来のケラチンを水溶液に溶解し、これを自己架橋させることで、フィルム状のケラチン膜を作り出しました。

これらの膜は、ジスルフィド結合による層状ネットワークを形成し、しかもpH調節や濃度の管理によって、その二次構造をコントロールできます。

この二次構造は、βシートやαヘリックスといった多様な折りたたみ形式を取ることが可能で、それにより結晶の配向や微細構造の制御ができるのです。

例えば、βシート構造は、結晶の平行配列を促進し、結晶の成長や並進の方向性を制御します。

一方、αヘリックス構造は、螺旋をえがく配列で屈曲性や柔軟性を高める役割を果たします。

先端的な顕微鏡(原子間力顕微鏡=AFMや走査電子顕微鏡=SEM)による観察では、ケラチン膜の微細構造は、天然のエナメル質の階層構造に酷似していることが示されています。

特に、ケラチンとミネラル結晶の界面や配向性が示す規則性は、まさに「自然のエナメル形成過程の模倣」の一例と呼べるものであり、これを土台にして結晶核を誘導し、微細なアパタイト結晶を配向させることが可能です。

第6章 ケラチンを足場としたエナメルの結晶化と微細構造の再現

King’s College Londonでのケラチン膜を用いたエナメル修復の実験は、非常に画期的な実験です。

フッ化物を含む過飽和のハイドロキシアパタイト溶液に、ケラチン膜を浸した状態で一定期間培養することで、結晶の核形成と成長を誘導しました。

結果として、針状のアパタイトナノ結晶が形成され、それらが積み重なり、層状や球状の微小構造を作り出します。(針状は体積の割に表面積が大きいという特徴を持つため、積み重なるのに都合がいいのです。)

電子顕微鏡やX線回折装置により観察した結果、結晶の配向性や密度は天然エナメルに非常に近似しており、微細針結晶の平均サイズも数十ナノメートル程度と、目に見えぬ層や粒子の集合体が見事に制御されていることが明らかになっています。

さらに、FTIRスペクトル(フーリエ変換赤外分光法(FTIR)という方法に基づいて赤外線を物質に当て、物質の分子構造や特性分析し、それをグラフ化したもの)の解析からは、ケラチンの二次構造の可逆的変化と、結晶の成長や改変に伴う分子レベルでの柔軟性と安定性の両立が示されています。

これにより、ケラチン膜を足場に再生した結晶…人工エナメル質と言っても過言ではない代物は、機械的柔軟性と耐久性の両方を持ち、実際の歯の咀嚼や摩耗にも耐えられる可能性が強まっています。

第7章 エナメル形成の階層構造と生体模倣の重要性:生成過程の比較

第3章で説明した通り、天然エナメルの形成過程は、非常に巧妙な階層構造の生成メカニズムによって制御されています。

この階層構造は、単なる無機の結晶だけでなく、細胞外基質やタンパク質の動的な役割により高度に組織化され制御されている点に特徴があります。

今回のケラチンをベースとした研究でも、その自然の仕組みを模倣し、微細構造と結晶配向性を制御することで、エナメル質とほぼ同一レベルの階層化を実現することが示唆されています。具体的には、ケラチンの二次構造変化と結晶核の形成、その配向制御により、エナメルの精緻な微細結晶配列を再現できます。

この方法の優位性は、単なるミネラルの沈着や人工的なコーティングではなく、あくまで「生体模倣」による、自然の形成過程に沿った再現性の高いエナメル修復を実現する点にあります。

(第3章と第6章を見比べても類似性が多いのがわかります。)

こうした階層構造の再現は、エナメルの強度と弾性の両立、そして長期間にわたる耐久性に寄与すると考えられています。

第8章 ケラチンを用いたエナメル質再生技術の臨床応用と未来展望

これまでに述べてきたケラチンを用いたエナメル修復の研究は、既に実験段階を超え、ある程度の臨床応用の展望も見えてきました。

特に、初期虫歯や微細なエナメル損傷に対して、従来の切削や詰め物を必要としない非侵襲的な治療法として実用化される可能性が高まっています。

具体的には、ケラチンフィルムを患部に塗布或いは貼付し、その上から適切な過飽和のハイドロキシアパタイト溶液を用いることで、ミネラルの核化と結晶化が促進され、損傷部のエナメル質の自然な再生が可能になるのです。

この過程は、従来の物理的・化学的修復の枠を超えた次世代の“生体模倣修復”と呼ぶにふさわしいものであり、再生医療の扉は歯科から開かれるかもしれないという希望に他なりません。

さらに、この技術を基盤にした材料と方法は、従来の人工材料と比較して、光学的な透明感や色調の再現性も高く、自然歯とほぼ同じ外見と質感を実現し、審美的な面でも圧倒的な優位性を持ちます。

第9章 予想される社会的・経済的影響

高齢化が進展し、歯の喪失に伴うQOLの低下や健康リスクが社会問題となる中、ケラチンを用いたエナメル再生技術は、その社会的・経済的価値も計り知れません。

従来のインプラントや金属ブリッジは、高額な費用や外科的処置、さらには長期の管理やリスクを伴いました。

対して、この新しい方法は、低侵襲でコストも抑えられる未来型の治療法として認識される可能性があります。

さらに、自己免疫反応やアレルギーリスクが低い安全性も、広範な患者層に適用可能な利点です。

また、これらの研究は国内外のベンチャー企業や学術機関が連携して進んでいます。

この流れは、日本を含む世界中で医療イノベーションの推進力となり、2030年までにこの技術が臨床実用化されれば、歯科治療の新たなスタンダードとなる可能性も秘めています。

これにより、単に個人の健康や審美性の向上だけでなく、医療資源の効率化や社会保障費の抑制といった側面でも大きな影響を持つと期待されています。

第10章 技術実現に向けての課題

ケラチンを用いたエナメル再生技術は、発展途上であると同時に、長い歴史を持つ従来の修復材料とは一線を画す革新的な可能性を持っています。

自然の微細構造を忠実に模倣し、しかも体内で自然に形成される過程を再現するこのアプローチは、まさに「ナノレベルの生体模倣技術」の最前線です。

しかしながら、実用化に向けていくつかの課題も残されています。

たとえば、長期にわたる耐久性や、さまざまな患者の症例における一貫した修復結果の確保、さらには大量生産とコスト削減の実現です。

また、実験段階の材料の安全性や安定性の確認も必要です。

加えて、臨床導入にあたっての規制や認証、歯科医師や患者への教育・啓発も重要なポイントとなります。

技術的な面でも課題を挙げるとしたら、基盤となるケラチンを欠損部に安定かできるかという点もありますし、単純に歯だけミネラル化すればいいですが、歯石などを誘発しないかという問題も出てくるでしょう。

さらに言えば、口腔内で再生が促進されるようなpHなどの条件を安定して再現できるかなど、色んな乗り越えなくてはならない壁が出てくるでしょう。

しかし、今回の研究は単純に部分的な再生医療というだけでなく、遺伝子工学や組織工学の進歩と組み合わせることで、単なる修復を超え、歯の完全な再生や機能回復といった夢の実現も夢ではなくなる日が遠くないと考えられています。

すなわち、「失われた歯を取り戻す」未来には、多方面の技術革新と社会的変革が不可欠なのです。

終わりに

いかがでしたか?

今回のコラムでは、ケラチンの科学的背景とその革新的応用について詳述しました。羊毛や爪、髪の毛に含まれる身近で安全なタンパク質、「ケラチン」が、エナメル修復や歯再生の最先端技術の色んな意味で「核心」となることがわかりました。

従来の修復物や人工材料とは一線を画し、自然と調和した、階層的で深層的な再生を可能にするこの技術は、損傷したエナメル質を修復し、失った歯の機能と美しさを取り戻す可能性を持っています。

未来の歯科医療は、単なる修理や補修を超え、自然の形成過程を模倣し、自己修復や再生を促す段階へと進化しています。

これにより、従来の治療で痛みや負担を伴ったり、長期間のメンテナンスを要したりする従来治療から解放され、患者にとっても医療従事者にとっても、より身近で信頼できる治療法へと変貌しつつあります。

今後は、基礎研究の深化、臨床試験の拡大、法制度の整備、公衆への啓蒙活動を経て、一般歯科診療の現場にこの技術が普及していくことが期待されます。

いずれ、我々の歯の喪失と再生の常識は根底から覆され、「自然な歯をいつまでも持続させること」が当たり前の時代が到来することになるかもしれません。

できればその時代まで私も歯医者として生きていたいものです。

未来の歯科再生医療はいわば「究極のインプラント」とも呼ばれる革新的な技術であり、私たちの生活を根底から変える可能性を秘めています。

再生医療の進歩により、加齢や疾患による歯の喪失という避けがたい運命を、いかにして逆転させ、自然な状態に近い歯の機能や美しさを取り戻すことができるのか、その未来に期待せずにはいられませんね。