2025年1月19日

(院長の徒然ブログ)

皆さんは歯を失ったことがありますか?

歯を失うことは、口腔の健康だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼす重要な問題です。

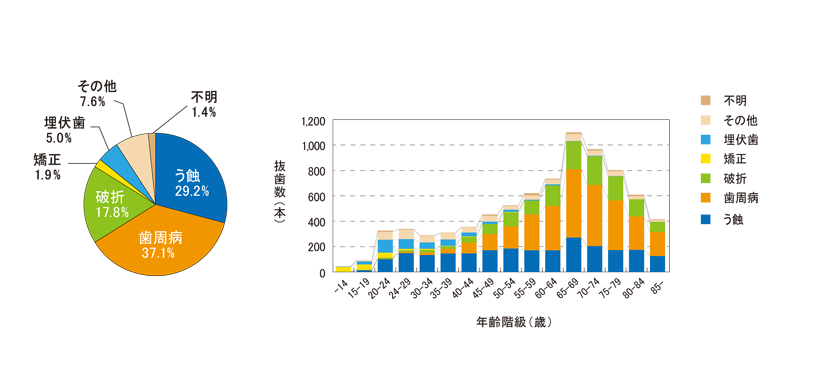

歯を失う原因は多岐にわたりますが、今回は2018年に全国2,345の歯科医院で行われた全国抜歯原因調査結果に基づくて、歯を失う原因のランキングをお伝えしようと思います。

調査結果のランキング

1位 歯周病:37.1%

2位 むし歯:29.2%

3位 歯の破折:17.8%

4位 埋伏歯抜歯:5.0%

5位 矯正の便宜抜歯:1.9%

このような順位となっています。

せっかくですからこのコラムでは、これらの原因について詳しく解説し、どのように予防や対策ができるかを考えていきます。

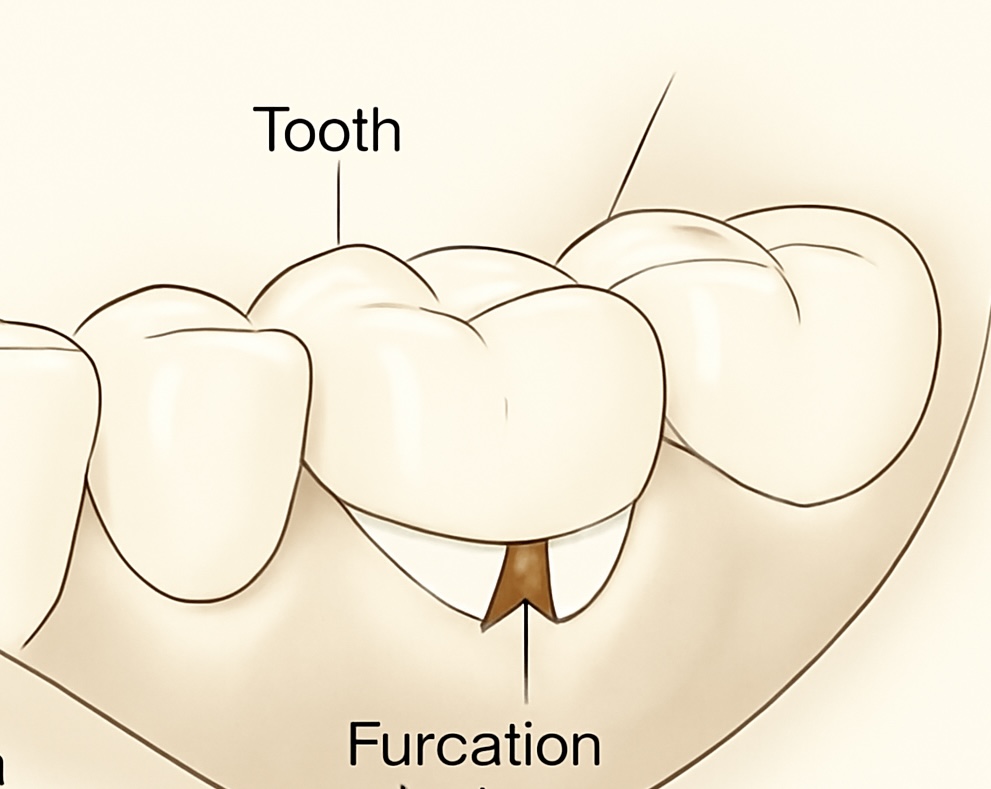

1位:歯周病(37.1%)

日本人が歯を失う最も一般的な原因は歯周病です。

歯周病は、細菌が原因で起こり、その名の歯を支える組織に炎症が起こる病気で、初期段階では歯肉炎として現れます。

進行すると、歯を支える歯槽骨が溶けてしまい、最終的には歯が抜け落ちることになります。

⚫︎予防策

①定期的な歯科検診

早期発見・早期治療が重要です。定期検診が盛んな北欧では80歳で20本歯が残る率は9割5分近く、定期検診の有用性は疑う余地がありません。

セルフブラッシングだけでは歯茎の下の歯石(縁下歯石)は取れないため、定期検診時にプロフェッショナルケアで歯石除去をする必要があります。

②正しいブラッシング

歯磨きは、歯周病予防に欠かせません。特に歯と歯茎の境目を丁寧に磨くことが大切です。

歯磨き自体は虫歯を防ぐ効果よりも歯周病を防ぐ効果が高いと言われています。

歯磨きで汚れを落とすと同時に、歯茎のマッサージ効果も得て健康な歯茎を維持しましょう。

なお、歯ブラシのみの清掃では歯垢除去率は6割程度です。

歯間ブラシやフロスなどの清掃補助器具はしっかり使ってください。

③生活習慣の改善

喫煙や不規則な食生活は歯周病を悪化させるため、健康的な生活を心がけましょう。

特に喫煙は歯茎に血行障害をもたらし、気付かぬうちに歯周病を進行させる引き金となります。

決まった時間にしっかり食べて、その後に歯磨きをする習慣をつけましょう。

2位 むし歯(29.2%)

むし歯は、歯の表面にあるエナメル質が、細菌が糖を分解することによって産生する酸で溶けることで発生します。

むし歯が進行すると、歯の内部にまで影響を及ぼし、最終的には歯を失う原因となります。

特に既に神経をとった歯は痛みを感じにくく、気づいた時には抜くまでに手遅れになっていることもあります。

⚫︎予防策

①フッ素の利用

基本的に歯ブラシだけでは虫歯予防は不十分と言わてています。

フッ素入りの歯磨き粉やフッ素塗布などフッ素化合物を利用することで、エナメル質を強化できます。

②食生活の見直し

虫歯の原因となる甘いものや酸性の飲料を控え、バランスの取れた食事を心がけましょう。

また、食後の清掃をしないと再石灰化の時間を確保できません。

③定期的な歯科検診

むし歯が原因で歯を抜かないためには早期発見・治療が重要です。

歯の下の床まで虫歯進行してしまった場合は、虫歯を取ったら歯を貫通する穴が空いたりする場合もあるため、大きくならないうちに定期検診で見つけてあげる必要があります。

3位 歯の破折(17.8%)

歯の破折は、外的な衝撃や過度の咬合力によって引き起こされます。

特に、硬い食べ物を噛んだり、スポーツなどでの衝撃が原因となることが多いです。

特に神経をとった歯というのは瑞々しさを失っているため、衝撃に弱く折れやすい傾向にあります。

破折した歯は、治療が難しくなることがあり、最終的には抜歯が必要になることもあります。

⚫︎予防策

①マウスガードの使用

スポーツをする際には、マウスガードを着用することで衝撃から歯を守ることができます。

②硬い食べ物の注意

前述の通り、神経をとった歯などの脆い歯で噛むと、折れることもあります。

硬いものを噛む際には注意が必要です。特に、ナッツや氷をガリガリ噛む行為などは避けるべきです。

神経を取った歯はしっかりと被せをして補強するのも大切です。

4位 埋伏歯(5.0%)

埋伏歯とは、正常に生えておらず、歯茎や骨の中に、一部若しくは完全に埋まっている歯のことを指します。

特に、親知らず(第三大臼歯)が埋伏することが多く、周囲の歯や組織に悪影響を及ぼすことがあります。

埋伏歯周囲が感染を引き起こすと、抜歯が必要になることがあります。

さらにその周囲の炎症が別の歯に波及すると、他の歯も抜かなければならない場合もあります。

⚫︎予防策

①定期的なレントゲン検査

この場合はむしろ積極的に抜いていかねばなりません。埋伏歯の早期発見を行い、周囲の炎症もしっかり確認しましょう。

定期的に歯科医師によるチェックを受け、危険な埋伏歯は周りの歯を巻き込まないうちに抜去してしまいましょう。

②適切な抜歯

埋伏歯が見つかった場合、早めに抜歯することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。

特に中途半端に萌出している親知らず(第3大臼歯)には注意しましょう。

5位 矯正の便宜抜歯(1.9%)

矯正治療の一環として、歯を抜くことがあります。

これは、歯並びや咬合を改善するために必要な場合がありますが、患者にとっては心理的な負担となることもあります。

特に前から4番目5番目の小臼歯と呼ばれる歯の場合が多いです。

⚫︎予防策

①矯正治療の計画

矯正治療を受ける際には、信頼できる歯科医師と十分に相談し、治療計画を立てることが重要です。

その際スペースが不足している場合は矯正治療のための抜歯を行うことがあります。

②治療後のケア

矯正治療後は、定期的なフォローアップが必要です。歯並びを維持するためのリテーナーの使用も大切です。

矯正治療で綺麗な清掃をしやすい歯並びになっているはずなので、しっかりキープしていきましょう。

終わりに

歯を失う原因は多岐にわたりますが、最も多いのは歯周病であり、次いでむし歯や歯の破折が続きます。

これらの原因は、適切な予防策を講じることで大きく減少させることが可能です。

定期的な歯科検診や正しい口腔ケアを行うことで、健康な歯を維持し、将来的なトラブルを防ぐことができます。

歯は私たちの生活において非常に重要な役割を果たしています。

健康な歯を保つためには、日々のケアと定期的なチェックが欠かせません。

自分自身の口腔の健康を守るために、ぜひ意識して取り組んでいきましょう。