2025年11月02日

(院長の徒然コラム)

はじめに

こんにちは

皆さんは歯茎が腫れた経験はありますか?

多くの人が歯茎が腫れたときに「歯周病かな?」と思うことでしょう。しかし、実はそれ以外にも歯茎が腫れたり歯茎に異常を起こす疾病はあります。

歯茎に異常を感じたとき、それが何の病気なのか理解することが、適切な治療と予防の第一歩です。

歯肉の症状には実にさまざまな原因があり、単に「歯周病」と考えて放置してしまうと、悪化したり、全身疾患と関連したりすることもあります。

一般的に、歯肉の炎症症状の多くは「プラーク(歯垢)」が原因とされる歯周病や歯肉炎ですが、それ以外にも、多くの「非プラーク性」の疾患が存在し、それらは原因も特徴もさまざまです。

(実際日本歯周病学会が編集した歯周病ガイドラインにも非プラーク性歯周疾患が分類されています。)

これらの疾患を理解して適切な診断・治療を行うことが、症状の改善につながります。

本コラムでは、特に患者さん向けにわかりやすく、「非プラーク性歯肉病変」の分類とその特徴、および診察・治療のポイントについて詳しく解説します。

1. 感染による非プラーク性歯肉病変

感染は、最も身近で理解しやすい原因の一つです。細菌、ウイルス、真菌などの微生物が原因となり、歯肉や口腔粘膜にさまざまな症状を引き起こします。

①細菌感染

特に免疫低下やストレス、不十分な口腔ケアにより発症しやすいのは壊死性潰瘍性歯肉炎(NUG)や壊死性潰瘍性歯周炎(NUP)です。

これらは、急激な痛みや悪臭、黒い被膜の形成、広範囲の壊死組織がみられることがあります。

発症の背景には栄養不足や免疫力の低下、重度の不衛生状態などがあります。

治療のポイントは、まず徹底的な局所クリーニングと局所投与も含めた抗生物質の投与です。抗生物質の内服と口腔内のクリーニングを並行させ、病変の進行を止めて、きちんとケアを続けることが治癒への第一歩です。

②ウイルス感染

口腔内においては、ヘルペスウイルスの再発や、新たな感染が代表例です。

特にヘルペスウイルスは、免疫低下やストレスにより何度も再発し、水疱やびらん、潰瘍を形成します。症状は痛みが強く、しばしば局所的に痛みや違和感を引き起こします。

抗ウイルス薬の服用や外用薬塗布が効果的な治療方法です。これにより症状の緩和や治癒を促進します。

③真菌感染

代表的なものは「カンジダ症」です。

糖尿病や免疫不全、高齢者の方、長期抗生物質やステロイドの使用者に多くみられ、白い斑点・偽膜・紅斑などとして現れます。

これらは痛みや違和感をもたらし、口腔内の不快感の原因となります。

治療には抗真菌薬を適正に使用し、口腔衛生状態を整えることが必要です。

2. 粘膜・皮膚の自己免疫疾患

自己免疫疾患は、免疫系が誤って自己の組織を攻撃することで発症します。これにより、口腔粘膜や歯肉に特有の病変を引き起こすことがあります。

①扁平苔癬(へんぺいたいせん)

扁平苔癬は、最も一般的な慢性の自己免疫性疾患の一つと考えられています。

口腔粘膜に白い網目模様やレース状の白斑(ウィッカム線条 :Wickham’s striae)が現れるのが特徴です。

痛みや違和感を伴うことも多く、患者さんの日常生活に支障をきたすこともあります。

診断は臨床所見と組織検査(病理検査)による確定診断です。

治療には局所のステロイド軟膏や免疫抑制剤などを用います。長期的な管理と定期的な受診が必要となります。

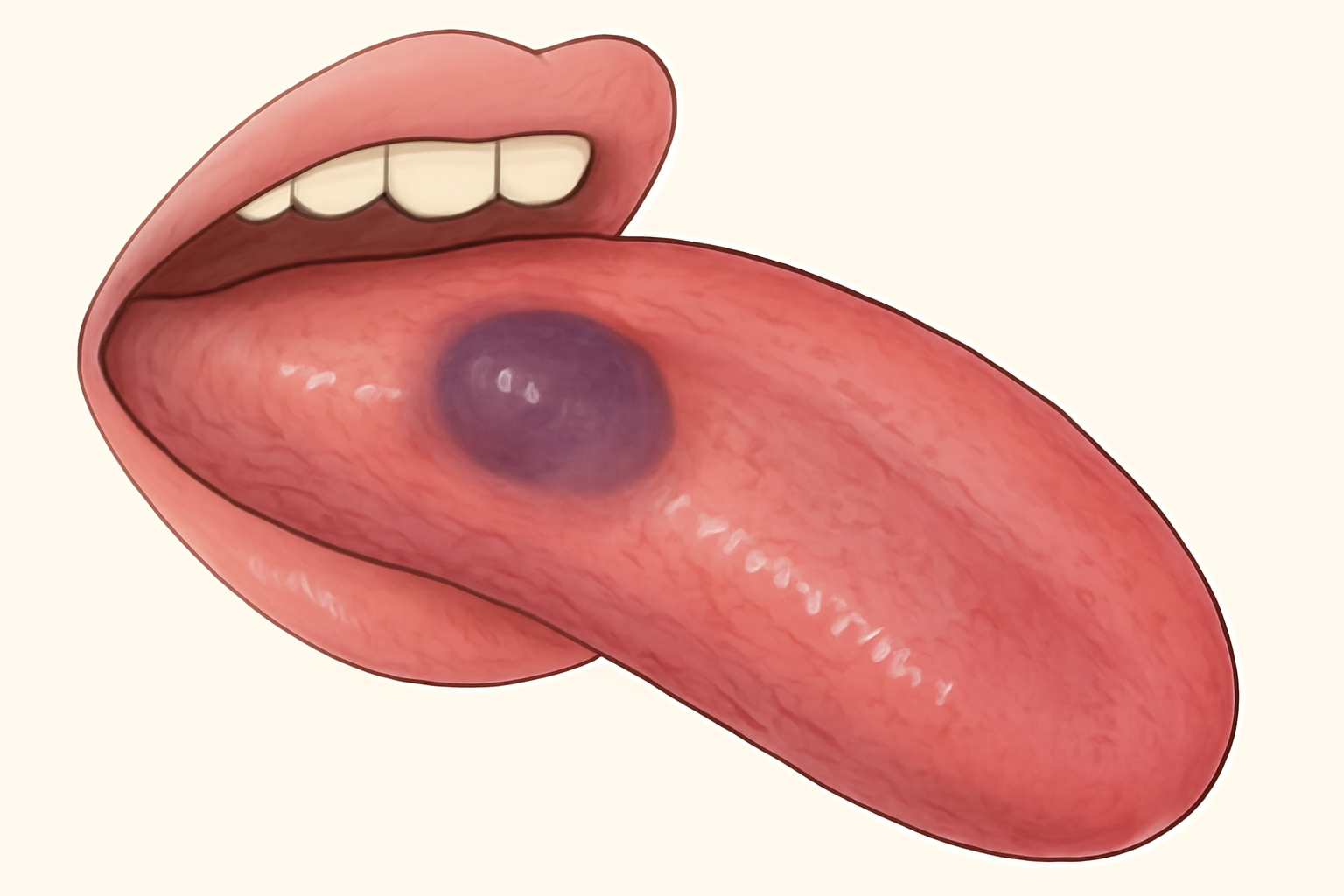

②類天疱瘡と尋常性天疱瘡

これらは、自己抗体が粘膜の結合部分に働きかけて水疱やびらんを形成する重篤な疾患です。

特に、口の中に大量の痛みを伴うびらんや潰瘍が見られ、時には全身的な治療も必要です。

診断には血液検査(抗体の検出)や病理組織検査が必要です。

治療には強力な免疫抑制薬やステロイドを使用し、専門的なフォローが求められます。

③エリテマトーデス(SLE)

全身の免疫反応の異常により、口腔粘膜に潰瘍や赤い斑点ができることがあります。

これらは長く続きやすく、他の全身の症状(発熱、倦怠感、関節痛など。蝶形紅斑は必ずあるわけではない。)とともに管理されます。血液検査や抗核抗体陽性などの所見も診断の手助けとなります。

この疾患は、指定難病49番であり長期的な治療と定期検診で良好な状態を保つことが重要です。

3. アレルギー性歯肉・粘膜疾患

アレルギー反応も、非プラーク性の重要な原因の一つです。

歯科材料や口腔ケア用品に含まれる成分に対してアレルギー反応が起きる場合があります。

最も多いのは金属アレルギーです。銀歯や金属のクラウン、インレーに対してアレルギーが生じると、その周囲の歯肉が赤く腫れたり、潰瘍を形成したりします。これらの症状は、当該材料と触れる部分だけに限定されることが多く、原因を特定するためにはパッチテストが有効です。

因みに意外と思われるかもしれませんが、日本人って10人に1人は金属アレルギーと言われているんですよ。

治療は、原因材料の除去・交換や、アレルギー反応を抑える薬物療法を併用します。

4. 外傷や物理的・化学的刺激による疾患

誤ったブラッシングや硬いものの噛みしめ、義歯や矯正装置による局所の傷や損傷も、大きな原因となります。

特に、義歯や矯正装置の不適合が原因の場合、歯ぐきに摩擦や圧迫を与え、炎症や潰瘍を引き起こすことがあります。

これらは原因を取り除くことで改善しますが、長期的に刺激を受け続けると慢性化し、深刻になることもあります。

化学的には、酸(胃液逆流など)やホワイトニングなどの漂白剤、消毒剤の誤用も粘膜を傷つけ、潰瘍やびらんを作ることがあります。

5. これらの疾患の診断と治療

これまでに挙げた非プラーク性疾患群は、非常に多岐にわたり、見た目が似ているために判別が難しい場合もあります。そのため、早期に歯科医療機関を受診し、適切な検査や診断を受けることが不可欠です。

⚫︎診断の流れ

①問診

症状の出た時期や経過、最近の口腔治療歴、服用薬やアレルギー歴などを詳細に伺います。

②視診

口腔内の病変の場所、範囲、色、形、境界線、痛みの有無を観察します。

③検査

必要に応じて組織の生検、血液検査、免疫染色や蛍光検査などの疑う疾病に応じた病理組織検査、アレルギー検査(パッチテスト)を行います。

⚫︎治療の原則

①原因に応じた薬物療法(抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬、免疫抑制剤)

②局所療法(ステロイド外用、抗アレルギー薬)

③原因の除去(材料の変更、装置の調整、原因物質の避け方指導)

④口腔衛生の改善と生活習慣の見直しも重要です。

6. 予防と長期の注意点

これらの非プラーク性疾患は、早期診断と適切な治療により良好な経過を得ることが多いです。

ただし、扁平苔癬や自己免疫疾患は長期的に再発を繰り返すこともあるため、定期的な歯科受診と経過観察が重要です。

長期にわたる管理によって、症状のコントロールや悪化の防止が可能になります。

そして、日常の口腔ケアや生活習慣の改善が、再発予防に非常に有効です。

⚫︎毎日の丁寧な歯磨きや歯間清掃

⚫︎禁煙や適度な飲酒制限

⚫︎栄養バランスと十分な睡眠の確保

⚫︎ストレスの軽減

こういった生活習慣の改善をすることが、長期的な口腔健康維持につながります。

終わりに

今回ご紹介した内容は、「非プラーク性歯肉病変」のほんの一部です。

これらは、原因や症状、治療法が多岐にわたり、症状の見た目だけで判断するのは危険です。

歯肉の腫れや痛みを感じたら、自己判断せず、必ず歯科医院を受診してください。

また、これらの疾患は、適切な診断と治療により大きな改善が期待できることも多いです。

長期にわたる治療や定期的な経過観察が必要な疾患もありますが、適切な管理を続けることで、日常生活の質を保つことができます。

ご自身やご家族の口腔の健康を守るために

早期受診(異常に気付いたらすぐ病院に相談)を忘れないでください。

加えて、歯磨きや口腔清掃を丁寧に行って日常のケアを十分に行い、禁煙やバランスのとれた食事、十分な睡眠を心掛けて生活の習慣を良好なものにしていってくださいね。

最後に、口腔内の異常や不調は、決して放置していいものではありません。

少しでも異変を感じたら、的確な診断と治療を受けることが健康維持への第一歩です。

疑問などございましたら是非ご相談くださいね。