2025年5月16日

(院長の徒然コラム)

はじめに

皆さんは、「カンジダ菌」という言葉を聞いたことがありますか?

カンジダ菌と言えば、多くの人は膣カンジダ症や口腔カンジダ症などの真菌感染症を思い浮かべるでしょう。しかし、最新の研究によると、このカンジダ菌が私たちの歯の大敵である虫歯の原因にもなりうることが分かってきました。

さらに驚くべきことに、虫歯予防の定番として知られるフッ素にも耐性を持っているというのです!

今回は、東北大学の研究グループが2025年3月に発表した研究結果を基に、カンジダ菌と虫歯の関係、そしてフッ素耐性のメカニズムについて詳しく解説していきます。

カンジダ菌とは?

まず、カンジダ菌について簡単におさらいしましょう。

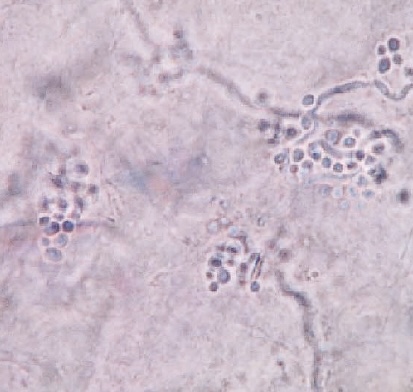

カンジダ菌は、酵母の一種で、人間の体内に常在する真菌(カビ)の一つです。

健康な人の口腔内にも存在しており、通常は害を及ぼすことはありません。しかし、体調不良や免疫力の低下によって菌のバランスが崩れると、カンジダ症を引き起こす可能性があります。

カンジダ菌には様々な種類がありますが、最も一般的なのはCandida albicans(カンジダ・アルビカンス)です。

近年では、C. albicans以外のカンジダ菌(non-Candida albicans Candida:NCAC属)も注目されています。

カンジダ菌と虫歯の意外な関係

これまで、虫歯の主な原因菌として知られていたのは、ミュータンス連鎖球菌(Streptococcus mutans)でした。

しかし、東北大学の研究グループによる最新の研究で、カンジダ菌もまた虫歯を引き起こす可能性があることが明らかになりました。

以下でその実験について説明します。

研究グループは、以下の5種類のカンジダ菌を対象に実験を行いました

①C. albicans

②C. tropicalis

③C. parapsilosis

④C. maltosa

⑤C. glabrata

実験の結果、これらのカンジダ菌が好気環境(酸素がある状態)と嫌気環境(酸素がない状態)の両方で、グルコースから酸を産生することが分かりました。

カンジダ菌が酸の産生を行うという事実は、虫歯の発生に深く関わっているため、この発見は非常に重要です。

歯のエナメル質が溶け出すpHとは?

ここで、歯のエナメル質が溶け出すpHについて触れておきましょう。

歯のエナメル質は、pHが約5.5を下回ると脱灰(歯が溶け出す)が始まります。つまり、口腔内のpHが5.5以下になると、虫歯のリスクが高まるのです。

実験結果から言えるカンジダ菌の酸産生能

カンジダ菌の酸産生能力を調べた実験では、pH7.0(中性)とpH5.5(虫歯リスクの境界線)の両方の環境で実験が行われました。

その結果、好気環境下では、すべてのカンジダ菌種において、pH5.5の方がpH7.0よりも酸産生量が有意に低下しました。これは、カンジダ菌が酸性環境下でも活動を続け、さらに酸を産生し続けることを示しています。

嫌気環境下でも同様の傾向が見られましたが、酸産生量は好気環境下よりも少ないことが分かりました。

しかし、注目すべきは、カンジダ菌が嫌気環境下でも酸を産生し続けるという事実です。

これは、酸素が少ない歯の隙間や歯周ポケットなどでも、カンジダ菌が虫歯を引き起こす可能性があることを示唆しています。

フッ素とカンジダ菌の意外な関係

フッ素は、虫歯予防の定番として広く知られています。

フッ素は歯のエナメル質を強化し、酸に対する耐性を高める効果があります。また、多くの虫歯原因菌の活動を抑制する作用も持っています。

しかし、今回の研究で驚くべき事実が明らかになりました。カンジダ菌は、フッ素に対して高い耐性を持っているのです。

実験では、フッ化物(フッ素を含む化合物)の濃度を変えて、カンジダ菌の酸産生能力への影響を調べました。

その結果、C. glabrata以外のすべてのカンジダ菌種において、好気環境下では80mM(約1520ppm)という高濃度のフッ化物を加えても、酸産生はほとんど抑制されませんでした。

これは非常に驚くべき結果です。

なぜなら、一般的な歯磨き粉に含まれるフッ素濃度は1000ppm程度であり、それよりも高濃度のフッ素でもカンジダ菌の活動を抑えられないということになるからです。

カンジダ菌のフッ素耐性メカニズム

では、なぜカンジダ菌はこれほどまでにフッ素に強いのでしょうか?研究グループは、その理由についても調査を行いました。

実験では、カンジダ菌を破砕して内部の酵素(エノラーゼ)を取り出し、フッ化物の影響を調べました。その結果、カンジダ菌の酵素自体はフッ化物によって阻害されることが確認されました。

これは一見矛盾しているように思えますが、実はこの結果から重要な示唆が得られます。

酵素は阻害されているのに、耐性を持っているということは、そもそもカンジダ菌はフッ化物を菌体内に取り込みにくい仕組みを持っているのではないかということになるのです。

つまり、フッ素が菌の外側にあっても、内部にはほとんど入り込まないため、菌の活動が抑制されにくいのです。

この特性は、S. mutansなどの他の虫歯原因菌と比較しても、カンジダ菌が非常に高いフッ素耐性を持っていることを示しています。

カンジダ菌による虫歯リスク

これらの研究結果から、カンジダ菌が新たな虫歯リスク因子として注目されるべきであることが明らかになりました。以下にまとめていきます。

①好気・嫌気両環境での酸産生能力

カンジダ菌は、酸素がある環境でもない環境でも酸を産生できます。

これは、口腔内のさまざまな場所で虫歯を引き起こす可能性があることを意味します。

②フッ素耐性

従来の虫歯予防法の主力であるフッ素が、カンジダ菌に対してはあまり効果を発揮しないことが分かりました。

これは、カンジダ菌による虫歯リスクに対して新たな対策が必要であることを示唆しています。

③低pH環境での活動

カンジダ菌は、pH5.5以下の酸性環境でも活動を続けることができます。

つまり、一度酸性環境になった口腔内で、さらに酸を産生し続けるため、緩衝作用でも中々pHが戻らない可能性があります。

カンジダ菌による虫歯への対策

では、カンジダ菌による虫歯リスクにどのように対処すればよいのでしょうか?

正直発見されたばかりの現時点では、カンジダ菌特有の虫歯予防法はまだ確立されていません。しかし、以下のような対策が有効だと考えられます。

①徹底的な口腔ケア

カンジダ菌の増殖を抑えるためには、通常の虫歯予防と同様に、丁寧な歯磨きやフロス使用などの口腔ケアが重要です。

②砂糖の摂取制限

カンジダ菌は糖(グルコース)から酸を産生するため、砂糖の過剰摂取を控えることが大切です。

③唾液の分泌促進

唾液には抗菌作用があり、口腔内を中性に保つ効果があります。ガムを噛むなどして唾液の分泌を促すことで、カンジダ菌の活動を抑制できる可能性があります。

④プロバイオティクス

善玉菌を増やすことで、カンジダ菌の増殖を抑制できる可能性があります。ヨーグルトなどの発酵食品を積極的に摂取することが推奨されます。

当院では「バイオガイア」を使用してバクテリアセラピーを行っています。

⑤定期的な歯科検診

カンジダ菌による虫歯の初期段階を見逃さないためにも、定期的な歯科検診が重要です。

今後の研究と展望

今回の研究結果は、カンジダ菌と虫歯の関係について新たな知見をもたらしました。

しかし、まだ解明されていない点も多く残されています。例えば以下のような点です。

①臨床的にカンジダ菌がどの程度実際の虫歯発生に関与しているのか

②カンジダ菌特有の虫歯予防法や治療法の開発

③カンジダ菌と他の口腔内細菌との相互作用

④カンジダ菌のフッ素耐性メカニズムのさらなる解明

などが今後の研究課題として挙げられます。

特に、カンジダ菌のフッ素耐性メカニズムを詳細に解明することができれば、新たな虫歯予防法の開発につながる可能性があります。

例えば、カンジダ菌の細胞膜を透過しやすいフッ素化合物の開発や、カンジダ菌の酸産生を特異的に阻害する物質の探索などが考えられます。

そういう製品が開発されれば、歯磨剤やタブレットに成分を組み込んで、予防することができますね。

また、カンジダ菌と他の口腔内細菌との相互作用を研究することで、口腔内細菌叢のバランスを整える新たなアプローチが見出される可能性もあります。

例えば、カンジダ菌の増殖を抑制する善玉菌を特定し、それを活用したプロバイオティクス製品の開発などが期待されます。

患者さんにできること

このような最新の研究結果を踏まえ、患者さん一人一人ができることは何でしょうか?

①正しい知識を持つ

カンジダ菌が虫歯の原因になり得ること、そしてフッ素だけでは完全な予防が難しいことを理解しましょう。

②総合的な口腔ケアを心がける

フッ素入り歯磨き粉の使用は継続しつつ、丁寧な歯磨き、フロッシング、舌クリーニングなど、多角的なアプローチで口腔ケアを行いましょう。

③生活習慣の見直し

砂糖の過剰摂取を控え、バランスの良い食事を心がけることで、口腔内環境の改善に努めましょう。

④定期的な歯科検診

3ヶ月に1度は歯科医院で検診を受け、早期発見・早期治療を心がけましょう。

⑤最新の研究動向に注目する

カンジダ菌と虫歯に関する研究は今後も進展していくと考えられます。最新の情報をチェックし、自身の口腔ケアに活かしていきましょう。

終わりに

カンジダ菌が虫歯の原因になり得ること、そしてフッ素に対して高い耐性を持っていることが明らかになりました。

この発見は、私たちの虫歯予防に対する考え方を大きく変える可能性を秘めています。

しかし、だからといってフッ素による虫歯予防が無意味になったわけではありません。

フッ素は依然として多くの虫歯原因菌に対して効果があり、エナメル質の強化にも役立ちます。

大切なのは、カンジダ菌という新たな虫歯リスク因子の存在を認識し、より総合的な虫歯予防戦略を立てることです。

フッ素使用に加えて、適切な口腔ケア、バランスの取れた食生活、そして定期的な歯科検診を組み合わせることで、カンジダ菌を含むさまざまな原因による虫歯リスクを低減できるでしょう。

最後に、この研究はまだ始まったばかりです。今後さらなる研究が進み、カンジダ菌による虫歯のメカニズムがより詳細に解明され、新たな予防法や治療法が開発されることが期待されます。

私たち一人一人が口腔健康に関心を持ち、最新の情報を取り入れながら、日々の口腔ケアに取り組んでいくことが重要です。