2025年11月02日

(院長の徒然コラム)

はじめに

歯並びが悪いと歯ブラシが届きにくくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

一方で、すでに歯周病がある場合は、歯を動かす矯正治療が歯に与える影響を慎重に考える必要があります。

近年の研究では、適切な歯周治療を行い口腔内の炎症がコントロールされている場合、矯正治療は可能であり、場合によっては歯周状態の改善につながることも示されています。

本コラムでは、国際的なガイドラインや臨床研究の結果を基に、歯周病の進行度別に矯正治療のだいたいの方針、具体的な流れ、選べる装置の種類、リスクとその対処、治療中・治療後の注意点など解説します。

第一章歯周病と矯正治療の基本的な考え方

歯周病とは何か

歯周病は歯肉(歯ぐき)や歯を支える骨(歯槽骨)がプラーク(歯垢)中の細菌によって炎症を起こし、徐々に破壊される病気です。初期は歯肉の腫れや出血が起こり、進行すると歯周ポケット(歯と歯肉の間の溝)が深くなり、最終的には骨が溶けて歯がぐらつくようになります。今回は日本歯周病学会が編集している歯周病ガイドラインにも書いてある、Tonetti氏の歯周病の分類から、それぞれの分類に対する治療を説明していこうと思います。

矯正治療とは何か

矯正治療は、歯に一定の力を加えて歯槽骨をリモデリング(骨吸収と骨形成)させることで歯を移動させ、歯並びやかみ合わせを整える治療です。健全な歯周組織ではこのリモデリングは安全に起こりますが、歯周病で支持組織が弱っていると過度の力が歯の動揺や歯根吸収を引き起こすリスクがあります。

矯正治療と聞くと「歯が動いている」というイメージがありますが(もちろん位置的に動いているのは歯ですが)、実際に活動しているのは歯ではなく歯槽骨を含む歯周組織です。

歯周病があるとどうして矯正に慎重になるのか

歯周組織の損傷(骨吸収や慢性炎症)があると、歯を動かす際に支えが不十分になりやすくなります。

適切に管理されないまま矯正を行えば、歯周病の悪化や歯の早期喪失につながる可能性があるため、まずは炎症のコントロールが最優先です。

また慢性炎症周囲は、骨の硬化が見られるなど、少なからず矯正治療に影響を与えます。

第2章 歯周病があっても矯正はできるのか?

結論から言えば、条件付きで「できる」です。

ポイントは「歯周炎がコントロールされ、歯周組織が安定していること」です。

いくつかの系統的レビューの論文や臨床研究は、事前に歯周治療を行い、治療中も綿密にメンテナンスを行えば、矯正治療によって歯周状態が必ずしも悪化するわけではなく、むしろ咬合改善が長期的に有益となる場合があると報告しています。

ただし、これらの研究の多くは症例数が限られ、長期追跡のデータはまだ不十分であるため、個別の判断が重要です。

矯正治療って時間が掛かる上に経過も年単位で診ていくので、論文データのサンプル数が集まりにくいので、長期追跡したデータはまだそこまで多くないのです。

第3章 歯周病の進行度別の治療方針(患者さん向け)

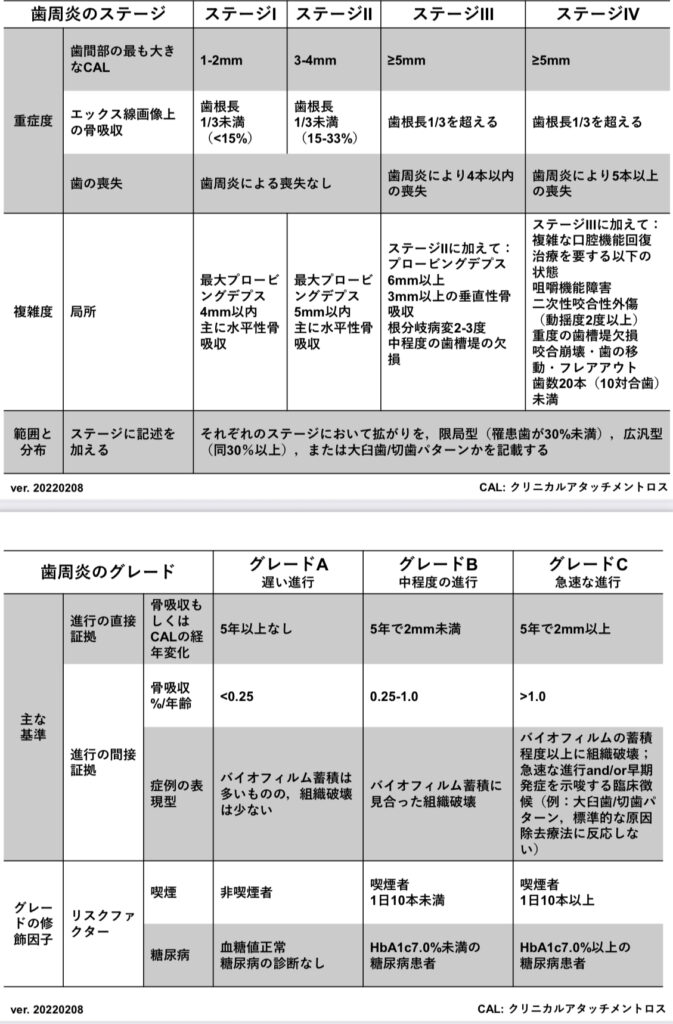

2018年のアメリカ歯周病学会(AAP)・ヨーロッパ歯周病連盟(EFP)による分類(ステージI–IV、グレードA–C)応用し、実際にどう判断し、何を優先するかを示します。

(※医療従事者の方へ:今の歯周病の分類基準はこれであり、日本の歯周病ガイドラインの最新版に載っているのもこの分類です。)

①ステージI(軽度)

⚫︎特徴

歯肉の炎症や軽度の骨吸収。出血やプラークはあるが歯の動揺は小さいです。

⚫︎優先治療事項

まずは歯周初期治療(スケーリング・ルートプレーニング)と徹底した口腔衛生指導を行います。

炎症が落ち着けば通常の矯正(ブラケットやマウスピースなど)が可能です。

⚫︎注意点

矯正は「ゆっくり・低負荷」で行うことが推奨されます。

②ステージII(中等度)

⚫︎特徴:臨床付着損失(歯と骨を支える繊維組織などの破壊が見られる)中等度。部分的に骨欠損がある場合も。

⚫︎治療優先事項

スケーリング・ルートプレーニングに加え、必要なら外科的処置(ポケット掻爬や歯周フラップ手術)を行い、歯周状態を安定化させます。

歯周治療後に再評価を行ってから矯正を開始します。

⚫︎矯正の考え方

部分的・段階的な矯正で、力の方向や大きさを綿密に調整します。

清掃性を改善する目的で部分矯正が有効なことがあります。

③ステージIII(重度)

⚫︎特徴

大きな歯周ポケット、顕著な骨吸収、歯の動揺や咬合崩壊が認められる場合。

⚫︎治療優先事項

歯周外科や再生療法による支持組織の回復、場合によっては抜歯や補綴治療(義歯・インプラント)を含む包括的な治療計画が必要です。

⚫︎矯正の考え方

全面的な矯正は危険なことが多く、保存可能な歯に限った部分矯正や補綴計画に合わせた限定的な矯正が現実的です。

歯周治療、矯正治療、補綴治療を組み合わせた治療を行います。

④ステージIV(末期)

⚫︎特徴

多数の歯の喪失、咬合崩壊、機能障害が顕著。

⚫︎治療優先事項

機能回復(咀嚼や審美の回復)を最優先に、義歯やインプラント、抜歯を含むリハビリテーションが中心になります。

正直ここまで来ると、患者さん自身に「矯正治療」という考えが無いことが多いです。

⚫︎矯正の考え方

矯正は補綴治療の補助(スペース作成や咬合調整)に限定されることが多く、単独での矯正は適さない場合が多いです。

第4章 具体的な治療フロー(患者さんが受ける流れ)

①初診・検査と評価

歯周ポケット深さ、出血、歯の動揺度、レントゲン(パノラマ・必要に応じてCT)、口腔内写真、プラークスコアを測ります。

全身疾患(糖尿病など)や喫煙歴も確認します。これらは予後に影響する重要な情報です。

②歯周初期治療

スケーリングやSRP(専門的なクリーニング)とブラッシング指導を行い、炎症を抑えます。

必要に応じて抗生物質投与や外科治療を行います。

③再評価

通常2週間〜数か月後に再評価を行い、炎症が抑えられたことを確認してから矯正計画を立てます。

④矯正治療

低負荷で段階的に歯を動かします。

治療中もおよそ3か月ごとの専門的なメンテナンスや、必要に応じた歯周治療を継続します。歯槽骨の状態によってはスプリントや一時固定を行うこともあります。

⑤終了後の保定と長期管理

矯正終了後も定期的な歯周メンテナンス(通常3〜6か月ごと)を継続し、再発の早期発見・対応を行います。

歯というのは移動後も後戻りしてしまうため、保定装置を装着してもらいます。

第5章 使える矯正装置と患者さんに適した選択

①ワイヤー矯正(ブラケット)

高度なコントロールが歯科医師主導で可能(患者さんは外せない)ですが、装置周囲のプラークコントロールが悪くなってしまうことが殆どであるため、装置周囲のプラーク管理が重要です。

あと見た目、舌感があまり良くありません。

②マウスピース矯正(インビザライン等):見た目に影響を及ぼしにくいことと、着脱可能で清掃しやすく、軽度〜中等度症例に有利です。

ただし患者自身装着管理が必須あり、患者協力がないと治療の進行に支障が出ます。

③部分矯正

一部の歯だけを動かして清掃性や咬合を改善するため、重症歯周病患者にとって第一選択となることもあります。

④アンカースクリュー

矯正用のインプラントを骨に打ち込み、矯正治療による移動の足場とします。

特定の力学が必要な場合に有用ですが、周囲組織の健康管理(感染予防)が重要です。

ワイヤー矯正と併用して行います。

第6章 リスクとその管理

起こり得る合併症

①歯根吸収

矯正に伴う歯根吸収は、歯周病のある歯でリスクが高まることがあります。定期的なX線チェックで早期発見します。

②歯の動揺増加

支持骨が少ない歯は動揺が増す可能性があり、必要時には一時固定を行います。

③歯周炎の再燃・感染

矯正装置はプラーク付着を助長する可能性があるため、定期的な専門的クリーニングと患者のセルフケアが不可欠です。

(歯科医院だけでは、絶対管理不可能。患者さんの日々の管理が必須です。)

-④全身疾患の影響

例えば糖尿病や骨代謝に影響する薬剤(ビスフォスフォネート等)は治療成績に影響します。

担当医と連携が必要です。

第7章 治療を成功させるために必要な患者さんの協力

①毎日のブラッシングとフロス(または歯間ブラシ)を確実に行うこと。

②歯科での定期検診・クリーニングを受けること(治療中は3か月ごとが目安)。

③喫煙は歯周病の進行と治療成功率を下げるため、可能であれば禁煙すること(個人的には必須事項、百害あって一利なし)。

④糖尿病など全身疾患がある場合は内科と連携して全身管理を行うこと。

第8章 エビデンスの限界と今後の課題

最初にお話ししましたが、現状の歯周病患者に対する矯正治療に対する研究は、症例報告や中小規模の臨床研究が中心で、長期的な大規模ランダム化比較試験(RCT)は十分でありません。つまりエビデンスはまだ不十分です。

だからこそ特に以下の点が今後の重要課題です

①歯周再生療法後の適正な再評価を行なったのちに最適な矯正開始時期の検討する。

②特にマウスピース矯正(インビザライン)の長期的な歯周影響に関する前向き研究が乏しい。

(まだ新しい分野なので仕方ないですが)

③歯周病のステージ別・歯の移動方向別の安全な力学(荷重)に関する客観的データが殆ど無い。

終わりに(患者さんへ)

歯周病があっても、適切な歯周治療と綿密なメンテナンスのもとで矯正治療は可能です。

しかし、すべてのケースで矯正が適応になるわけではなく、特に重度の歯周病ではまずは歯周治療や補綴を優先する必要があります。

重要なのは、あなたの口腔内の状態(ポケット深さ、動揺度、骨吸収の程度)を正しく評価し、歯周治療、矯正治療、補綴治療を組み合わせて最適な治療計画を立てることです。

時々、「矯正治療だけしてほしい。歯周病検査なんてしたくない。」と仰る患者さんがいます。

はっきり言います。「とんでもないこと」です。

地盤確認せずに建築するようなもんです。

逆に歯周病検査もせずに矯正治療している歯科医院(無いと思いますが)があれば、私は心から軽蔑します。

他院で矯正治療後に、歯のグラつきや痛みで来院される患者さんも時折いらっしゃいます。

矯正治療と歯周治療、補綴治療は切り離せないものです。

是非これから矯正治療をお考えの方は、歯周病治療にも意識を向けてみてください。