2025年4月15日

歯科治療で麻酔を使用することになったら、いくつかの注意点を把握しておく必要があります。

今回は、治療で麻酔をした際の注意点や持続時間、麻酔の効果があらわれにくいケース、副作用について解説していきます!

歯医者で使う麻酔とは

歯医者では、虫歯や歯周病、抜歯などの治療の際に麻酔を使用します。

歯科治療で麻酔を使用する理由としては、主に以下の2つです

◎痛みを感じないようにする

◎恐怖心を和らげる

まず、最大の目的は痛みへの対策ですが、痛みによる恐怖心を和らげる目的もあります。

いずれも治療による患者さんへの負担を軽減するためのものです💉

歯医者で行われる麻酔には、大きく分けて以下3つの方法があります。

・局所麻酔法

・精神鎮静法

・全身麻酔法

歯科治療で最も一般的に用いられるのは局所麻酔法で、治療部位のみに麻酔をさせる方法です。

歯ぐきの表面のみに麻酔薬を塗布する方法や注射で歯ぐきに麻酔薬を注入する方法などさまざまあります。

麻酔の持続時間

先ほどご紹介した麻酔の持続時間はそれぞれ異なります。

一般的に浸潤麻酔と呼ばれる歯ぐきに注射をする麻酔の持続時間は1~3時間ほどと言われています。

表面麻酔は、浸潤麻酔で針を刺す痛みを軽減するための麻酔です。

浸潤麻酔に対して表面麻酔の持続時間は短い傾向にあり、浸潤麻酔の効果が切れるころには表面麻酔の効果も切れていることが一般的です。

歯科治療で麻酔の効果があらわれにくいケース

歯科治療で使用する麻酔は、効果のあらわれ方が人によって異なります。

麻酔の効果があらわれにくいケースについて説明します🦷

▹歯周病がある

歯周病は歯ぐきに炎症が起こっている状態です。

口の中で炎症が起こると口腔内が酸性に偏るため、アルカリ性の麻酔が中和され効果があらわれにくくなるのです。

▹日常的に何らかの痛みを感じている

日常的に何らかの痛みを感じている人も、麻酔の効果を得にくいようです。

例えば、神経に届くほどの重症な虫歯や蓄膿症、頭痛などで痛みを感じている場合です。

そのような状態だと脳が痛みに敏感になっており、麻酔が十分に効いているとしても痛みを感じてしまうことがあるようです。

▹骨密度が高い場所に使用する

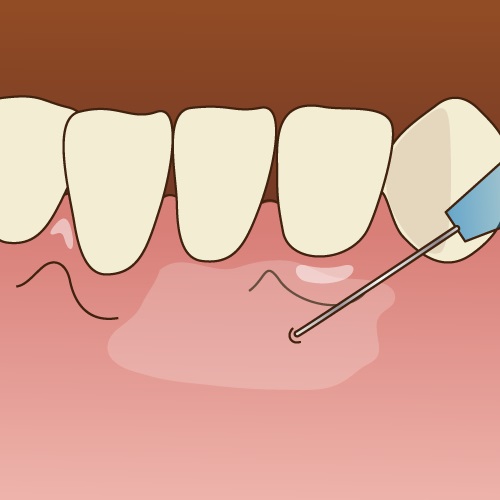

浸潤麻酔は歯ぐきに注射をしますが、厳密にいうと歯ぐきではなく、骨と粘膜の間に注射します。

薬剤を骨の空洞に染み込ませることで、感覚を麻痺させていくのです。

下顎のような骨密度の高い場所は、骨の空洞が少ないため麻酔の効果があらわれにくいことが知られています。

麻酔の副作用と麻酔をした後の注意点

歯科治療で使用する麻酔は、部分麻酔であることから大きな副作用があらわれることはありません。

しかし、麻酔が切れるまで食事や運動に気を付けて過ごす必要があります。

▹食事について

麻酔が効いている間は、口の中の感覚が鈍くなっています。

そのため、食事をすると口の中を噛んでしまったり、食べ物の温度が分からず火傷をしてしまったりすることがあります。

治療で麻酔をする予定がある場合は、事前に食事を済ませておくほうが良いでしょう😊

また、アルコールは血流を良くする働きがあります。

歯科治療の前後に飲酒をしてしまうと、患部から出血することがあるため、アルコールは控えることをおすすめします。

▹運動について

運動をすると血流が良くなるため、アルコール同様患部から出血しやすくなります。

歯科治療後の運動はなるべく避けたほうが安心です。

運動をする習慣がある人は、いつごろからどの程度の運動ができるようになるのか、歯科医に確認するようにしましょう。