2025年4月16日

(院長の徒然コラム)

はじめに

皆さんはできれば自分の歯をしっかり残していきたいと思われてらっしゃいますよね。

大きな虫歯になった歯に対して、保存していくための一つの手段として、「根管治療」というものがあります。

昔からほとんどの歯医者で行われている治療ですが、一般社団法人日本歯内療法学会は、20代~50代の男女の方に根管治療に関する認知度調査を行われました。

調査期間は2025年3月11日(火)〜2025年3月12日(水)の間で、「根管治療について、どの程度知っていますか?」と質問したところ、「詳しく知っている(9.6%)」「名前は聞いたことがあるが、詳しくは知らない(25.5%)」「全く知らない(64.9%)」という散々たる結果となったそうです。

約3分の2の方が、根管治療について全く知らない上に、「詳しく知っている」層は1割にも満たず、いかに歯を残す治療についての認知が低いかがわかります。

(審美についての認知は恐ろしいほど高いのに…)

今回はそんな根管治療についてコラムを作成してみました。

根管治療とは

根管治療は、歯の内部にある神経や血管が含まれる根管系の感染や炎症を治療するための重要な歯科治療法です。

根管治療は、歯を保存するための手段として広く用いられており、適切に行われれば、歯の機能を長期間維持することが可能です。

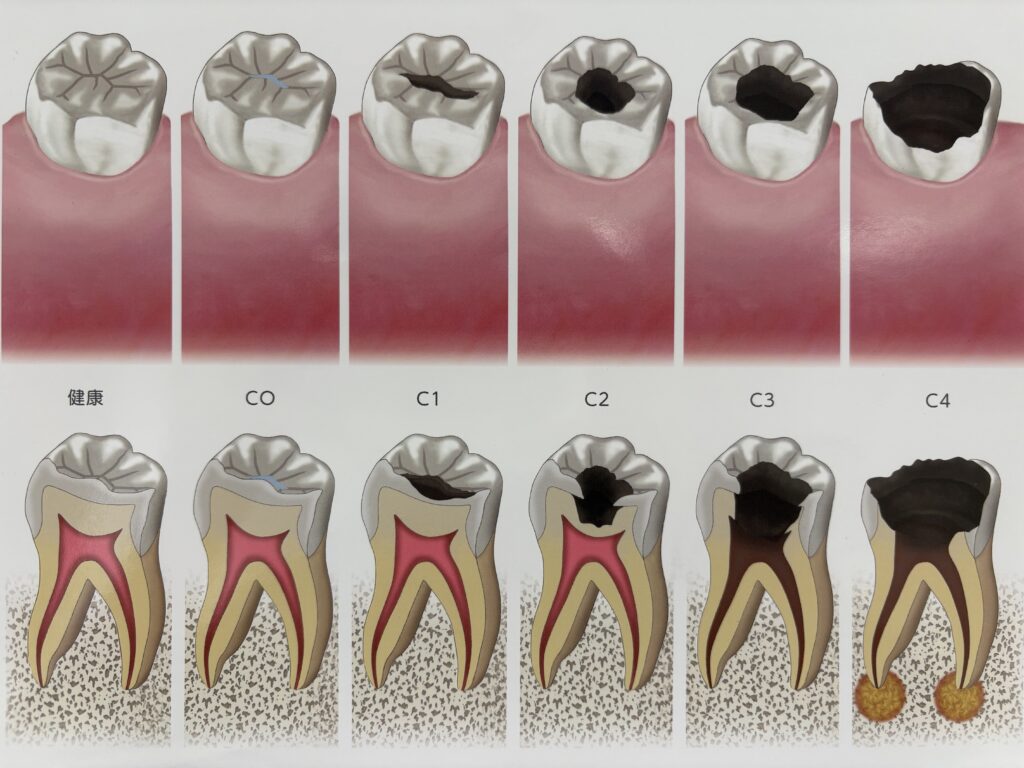

虫歯が歯の神経が入っている空間(歯髄腔)まで達した場合、歯の神経(歯髄)を取り除いて根管をきれいにする治療や、すでに神経が死んだり神経の治療をした歯が再感染した歯をきれいにする治療です。歯根治療とも呼ばれます。

根管治療が必要になる場合

根管治療が必要となる主な理由は以下の通りです。

①深い虫歯

虫歯が進行し、歯髄(神経)が感染することがあります。これにより、痛みや腫れが生じ、根管治療が必要となります。

そういう場合の症状として、何もしなくても痛い(自発痛)、温かいものまでしみる、噛んでも痛いなどがあります。

②外傷

歯が外的な衝撃を受けた場合、歯髄が損傷し、炎症や感染を引き起こすことがあります。

外傷がひどい時には歯が破折し、歯の神経のお部屋が露出することもあります。

そう言った時は歯の神経の治療が必要になってきます。

③歯髄炎

歯髄が炎症を起こし、痛みを伴う場合、根管治療が必要です。前述の深い虫歯の際も起こりえますが、知覚過敏が悪化したり、外傷や歯の内部吸収でも起凝る可能性があります。歯髄炎には急性歯髄炎や慢性歯髄炎が含まれます。

④根尖性歯周炎

根管内の細菌が歯の根の外に進出して、感染が周囲の骨に広がり、根尖部に膿瘍が形成されることがあります。これを根尖性歯周炎と言います。

この場合も根管治療が必要です。

根管治療の手順

根管治療は、通常、以下の手順で行われます。

①診断と準備

患者の病歴を確認し、X線検査を行って感染の程度や根管の形状を評価します。虫歯の大きさや進行度、根尖性歯周炎の場合は歯の根の下に黒い影が写るケースが多いです。

歯の神経が生きている場合、局所麻酔を行います。歯の神経がすでにない場合でも、歯の下の歯槽骨の神経はあるので、振動により痛まないように麻酔をするケースがあります。

②虫歯除去、補綴物除去と開口

歯の咬合面または側面に小さな穴を開け、根管にアクセスします。この際、歯の構造をできるだけ保存することが重要です。

とはいえ、この時点でしっかりと虫歯は除去しておかないと、せっかく根の管の中を綺麗にしても上から細菌が入り込んじゃうので、しっかり虫歯は除去します。

また、この時点で歯の被せや詰め物、コアと呼ばれる歯の土台などの人工物は除去します。

③根管の清掃と形成

根管内の感染した歯髄を除去し、根管を清掃します。これには、ファイル(根管用器具で、細い針のような形をした器具です)を使用して、根管の内壁を削り、形を整えます。根管の長さを測定するために、エンドメーターやX線を使用することがあります。

この後に歯の神経があった空洞に薬を入れるので、入れるのに十分にスペースを確保します。

④消毒・貼薬

根管内を消毒液(一般的に次亜塩素酸)で洗浄し、細菌を除去します。これにより、根管内の細菌をさらに死滅していきます。

この工程を何度か行い、時に薬を根管内に貯留させて根管内の無菌化を図ります。

⑤根管充填

清掃と消毒を繰り返して根管内の清潔を確保できたら、根管を充填します。

一般的には、ガッタパーチャ(ゴムの木由来の樹脂と酸化亜鉛と硫酸バリウムを固めたもの)と呼ばれるシリコン系材料を使用します。これにより、根管内の空間が密閉され、感染の再発を防ぎます。

⑥修復

根管治療後、歯の構造を回復させるために、歯に土台を植立ぢ、被せ物の型を取っていきます。これにより、歯の機能と美観を回復します。

神経をとった歯は、神経をとってない歯以上に衝撃に弱く折れやすいので、きちんと被せ物をして補強することをお勧めしています。

確かに詰め物も可能ですが、噛む度に内部から歯を拡げるような力が加わるので、あまりお勧めしていません。

根管治療に使用される器具

根管治療には、さまざまな器具が使用されます。

エンドファイル

根管内の感染した歯髄や感染物を除去し、根管を形成するための器具です。手動式と電動式のものがあります。

形状によっていくつか種類があります。

エンドメーター

根管の長さを測定するための器具で、正確な治療を行うために重要です。

よく根の治療をしてる時にピピっと音がしているのはこの機械です。

消毒液

根管内の細菌を除去するために使用される液体で、一般的には次亜塩素酸ナトリウムが用いられます。

無機質融解剤(EDTA)

固く詰まった根を綺麗に清掃するのに使用したり、細かい歯の根の削片を除去するのに使います。

根管充填材

根管を密閉するために使用される材料で、ガッタパーチャが一般的です。

この封鎖が甘いと、再感染の原因になります。

合併症や注意点

根管治療には、いくつかの注意点があります。ここではいくつか紹介していきます。

再感染

根管治療後に感染が再発することがあります。これは、根管が完全に密閉されていない場合や、根管の形状が複雑で清掃が不十分な場合に起こります。

痛みや腫れ

治療後に一時的な痛みや腫れが生じることがありますが、通常は数日で改善します。痛みが持続する場合は、再評価が必要です。

根管の破損

根管内で器具が折れることがあります。この場合、追加の治療が必要になることがあります。

根管治療後の予後

根管治療の成功率は高く、適切に行われた場合、歯を長期間保存することが可能です。成功率は80%から95%とされております。

ですが、日本での保険治療でも根管治療単体の成功率は30〜50%(失敗率は50~70%)という残念なデータもあります。

治療後の歯の定期管理や適切な口腔衛生も重要です。

治療後は、定期的な歯科検診の際に、トラブルが起きていないか確認してもらうことで歯の健康を維持し、再発を防ぐことができます。

根管治療の限界

根管治療は多くのケースで成功を収めていますが、なんでも治せるわけではありません。

やはり限界があります。

要素1:複雑な根管形状

根管の形状は個々の歯によって異なり、特に根管が曲がっている場合や細かく分岐している場合、完全に清掃することが難しくなります。そうなると細菌を全部除去することが困難になり、感染が残存するリスクが高まります。

要素2:再感染の可能性

根管治療後に感染が再発することがあります。これは、根管が完全に密閉されていない場合や、残念ながら細菌が取りきれていなかった場合、治療後の口腔衛生が不十分な場合に起こります。

再感染が発生すると、再度の根管治療が必要になることがあります。

要素3:根管内の器具の破損

根管治療中に使用する器具が根管内で折れることがあります。この場合、器具を除去するための追加の施術が必要になることがあり、治療が複雑化します。

要素4:歯の構造的な損傷

根管治療を受けた歯は、神経が除去されるため、血流が減少し、歯の強度が低下することがあります。これにより、歯が割れやすくなる可能性があります。

時として治療中の歯に硬いものが当たってしまい、歯が破折することもあります。

要素5:根尖性歯周炎の進行

根管治療を行っても、根尖部に感染が残っている場合、根尖性歯周炎が進行することがあります。

よくあるケースとしては根尖に嚢胞ができ、それが消失しない「歯根嚢胞」の場合です。

この場合、根管治療だけでは不十分で、外科的な介入が必要になることがあります。

外科治療との併用

実は根管治療が歯を残す最後の手段かというと、そうでもありません。

根管治療単体で治療が困難と場合、外科的治療が必要になることがあります。以下に、根管治療と外科治療の併用について説明します。

歯根端切除術

別のコラムでも書いたことがありますが、根管治療後に再感染が発生した場合や著明な歯根嚢胞が認められる場合、歯根端切除術が考慮されることがあります。

この手術では、感染した根尖部を外科的に切除し、根管内の感染を外科的に取り除きます。これにより、歯を保存する可能性が高まります。

再根管治療

併用する手術というわけではないですが、根管治療が不完全であった場合、再根管治療が行われることがあります。この治療では、既存の根管充填を除去し、再度清掃と消毒を行った後、新たに根管充填を行います。再根管治療は、成功率が高いという報告もありますが、根管の形状や感染の程度によっては難易度が上がります。

歯周外科手術

根尖性歯周炎が進行して、周囲の骨にまで感染が波及している場合、歯周外科手術が必要になることがあります。

この手術では、歯周組織の感染を取り除き、歯の支持組織を回復させることを目的とします。根管治療と併用することで、歯の保存率を高めることができます。

抜歯・義歯・ブリッジ・インプラント治療

根管治療や外科治療が成功しない場合、最終的には歯を抜歯し、インプラント治療などの補綴治療を考慮することがあります。

義歯、ブリッジ、インプラントは、失った歯の機能を回復するための有効な手段ですが、周囲の骨の状態や患者の全身状態によって適応が異なります。

終わりに

根管治療は、歯の内部の感染や炎症を治療するための重要な手段であり、適切に行われれば歯を長期間保存することが可能です。

治療の手順や使用する器具、合併症について理解することで、今の治療に対してより良い理解と治療を受けることができるようになります。

根管治療の重要性を認識し、ご自身のの口腔健康を守るために努めていきましょう。