2024年12月06日

「噛み合わせ」と「姿勢」、一見関係がないように思えるこの2つですが、実は深くつながっています。噛み合わせが悪いと、肩こりや頭痛、さらには体全体のバランスに影響を与えることもあります。このコラムでは、噛み合わせが姿勢に与える影響と、その改善方法について分かりやすく解説します。

噛み合わせが姿勢に影響を与える仕組み

1. 噛む力が全身に伝わる

私たちの顎は、食べ物を噛むだけでなく、頭や首、全身のバランスを支える重要な役割を担っています。噛み合わせがずれると、顎の筋肉や関節が無理な力を受け、首や肩に負担がかかります。

2. 顎と背骨の関係

顎の位置や動きは首や背骨の動きと連動しています。噛み合わせが悪いと、姿勢が前のめりになったり、肩が不自然に引っ張られたりすることがあります。この影響で、体全体の姿勢が崩れる原因になるのです。

3. 身体の左右バランスへの影響

噛み合わせの偏りは、左右の顎や筋肉の使い方に差を生じさせます。このバランスの崩れが姿勢や歩き方にも影響を与えることがあります。

噛み合わせの悪さが引き起こす症状

• 肩こりや首の痛み

噛み合わせが悪いと、首や肩の筋肉が緊張しやすくなります。

• 頭痛

顎関節や筋肉の緊張が、頭痛の原因になることもあります。

• 腰痛や体のゆがみ

姿勢が崩れることで、腰や背中に痛みを感じることがあります。

正しい噛み合わせがもたらす効果

1. 姿勢が改善される

噛み合わせが整うことで、顎や首、肩の筋肉がリラックスし、自然な姿勢が保ちやすくなります。

2. 身体全体のバランスが良くなる

正しい噛み合わせは、体全体の筋肉や関節の使い方をバランスよく整えます。その結果、動きやすく、疲れにくい体を作ることができます。

3. 肩こりや頭痛が軽減する

顎の筋肉や関節にかかる負担が減るため、関連する痛みやコリも軽減します。

噛み合わせを改善するには?

1. 定期的な歯科検診を受ける

噛み合わせのチェックは、歯科医院で行うことができます。気になる症状がある場合は、早めに相談しましょう。

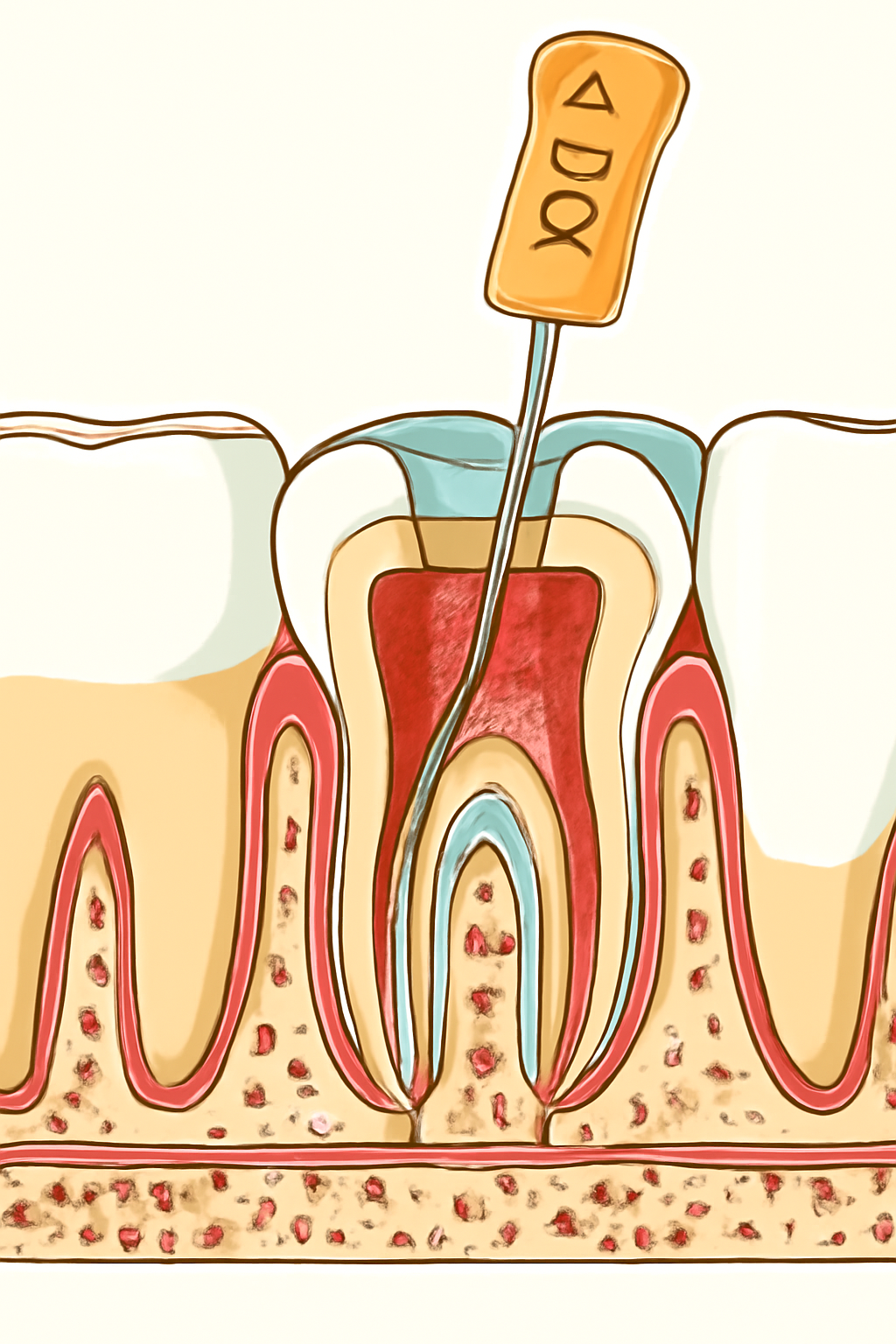

2. 矯正治療やスプリント療法

歯並びや顎の位置に問題がある場合は、矯正治療やスプリント(マウスピース)を使用して噛み合わせを改善することが効果的です。

3. 正しい習慣を身につける

頬杖や片方だけで噛む癖など、顎や歯に偏った負担をかける習慣を見直しましょう。

正しい噛み合わせは、食事や話すといった日常の機能だけでなく、姿勢や全身の健康にも影響を与えます。肩こりや姿勢の乱れを感じている方は、噛み合わせのチェックを受けてみるのもおすすめです。

当院では、噛み合わせの診断や治療を行っています。気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください!