2025年2月10日

(院長の徒然ブログ)

はじめに

歯の先天欠損歯についての詳細解説歯の先天欠損(せんてんけっそん)は、出生時や成長過程において歯が形成されない、または不完全に形成される状態を指します。

この状態は、個々の歯の発育に影響を与え、口腔内の機能や美観にさまざまな問題を引き起こす可能性があります。

本ブログでは、先天欠損歯の定義、原因、影響、先天欠損が起きやすい歯の種類や確率、治療法について詳しく解説します。

先天欠損歯の定義と原因

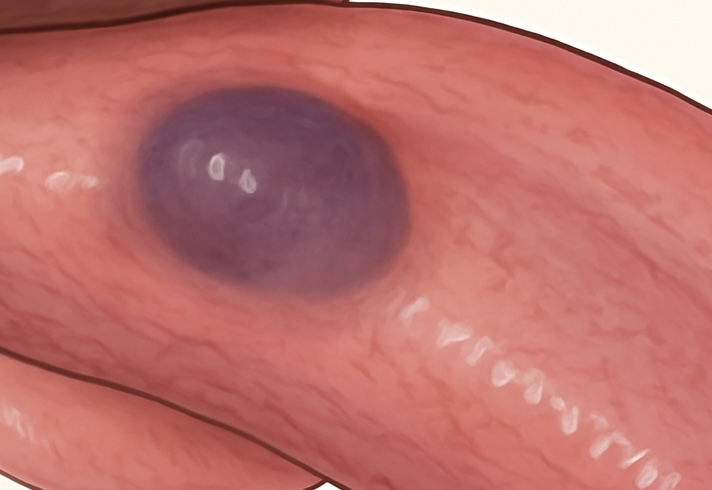

先天欠損歯は、通常、乳歯または永久歯のいずれかが形成されない状態を指します。

先天性欠損歯の原因は明確にはわかっていませんが、胎児の時期に歯のもととなる「歯胚(しはい)」が作られないことが原因と考えられています。

歯胚が作られない要因としては、歯の発育過程において、遺伝的要因や環境要因が影響を及ぼすことによって引き起こされていると考えられます。

①遺伝的要因

先天欠損歯は、遺伝的要因が大きく関与しています。

特に、家族に先天欠損歯のある場合、子どもにも同様の問題が発生するリスクが高まります。

特定の遺伝子異常や染色体異常が、歯の発育に影響を与えることがあります。

もしご自身に先天欠損歯の既往があるのであれば、お子さんにも先天欠損歯があるかもしれません。

②環境要因

環境要因も先天欠損歯の発生に寄与します。

妊娠中の母体の栄養状態や、喫煙、アルコール摂取、感染症などが、胎児の歯の発育に影響を与えることがあります。

また後継永久歯の一部は、出生後の子供の栄養状態や感染症にも左右されてしまいます。

先天欠損歯がある確率

皆さんは先天欠損歯はどのくらいの頻度で発生すると思いますか?

ある研究では永久歯先天性欠如がある人の確率は 10.09%で、上顎に先天性欠如がある頻度は4.37%、下顎に先天性欠如がある頻度は7.58%と下顎の方が高いという結果が出ています。

10人に1人は先天欠損歯があると考えると、かなり高い気がしますよね。

先天欠損が起きやすい歯

先天欠損歯は、特定の歯において発生しやすい傾向があります。

下顎第二小臼歯に最も多く認められ、次いで下顎側切歯、上顎第二小臼歯、上顎側切歯の順で起こりやすいです。

上下顎とも中切歯より側切歯,第一小臼歯より第二小臼歯、第一大臼歯より第二大臼歯の方が先天性欠如の頻度が高いというデータとなっています。

以下に、先天欠損が起きる確率を歯の種類別にまとめてみました。

①上顎

第二大臼歯:0.38%

第一大臼歯:0.12%

第二小臼歯:1.49%

第一小臼歯:0.50%

犬歯:0.52%

側切歯:1.33%

中切歯:0.07%

②下顎

第二大臼歯:0.16%

第一大臼歯:0.06%

第二小臼歯:3.05%

第一小臼歯:0.42%

犬歯:0.18%

側切歯:1.91%

中切歯:0.72%

先天欠損歯は1本とは限らない

先天欠損歯が1本でもあれば、他の歯の欠如の可能性は高まります。

1歯欠如の頻度は5.22%,2歯欠如は2.93%,3歯欠如では0.57%、4歯欠如は0.50%,、5歯欠如では0.87%となっています。

先天欠如歯が多ければ多いほど、咬合の不安要素が多くなります。

先天欠損歯の影響

先天欠損歯は、口腔内の機能や美観にさまざまな影響を及ぼします。

①噛み合わせの問題

先天欠損歯があると、噛み合わせに問題が生じることがあります。

特に、欠損した歯の周囲の歯が移動し、傾斜したりすると咬合が不正になることがあります。また、隙間部分に汚れが溜まりやすく、歯周病や虫歯など口腔内の他の疾患のリスクにもなります。

また不正咬合により顎関節に負担がかかり、顎関節症や頭痛を引き起こす可能性があります。

②美容的な問題

先天欠損歯は、見た目にも影響を与えます。特に前歯の欠損は、笑顔や会話において自信を失わせる要因となります。

これにより、心理的なストレスや社会的な影響を受けることがあります。

③口腔衛生の問題

欠損した歯の周囲の歯が移動することで、口腔内の清掃が難しくなることがあります。

これにより、プラークが蓄積しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

先天欠損歯への対応

先天欠損歯に対する対応は、欠損の程度や位置、患者の年齢や希望に応じて異なります。

例えば、空隙や欠損した歯を補うための治療法として、補綴治療が行われます。

具体的には、ブリッジやインプラント、義歯などが用いられます。

また、矯正治療によって空隙を埋めるように移動する対応が取られることもあります。

いずれにせよ、まずは歯医者さんに相談をしてみましょう。

終わりに

いかがでしたか?

現在のお子さんは顎の発達も十分ではないケースが多いとともに、先天欠損歯があるケースがかなりあります。

学童になったタイミングで、まずレントゲンを撮り、後継永久歯があるかどうか確認するのも大事な小児歯科での診断です。

是非、一度ご相談ください。