2025年7月03日

(院長の徒然ブログ)

はじめに

みなさんこんにちは

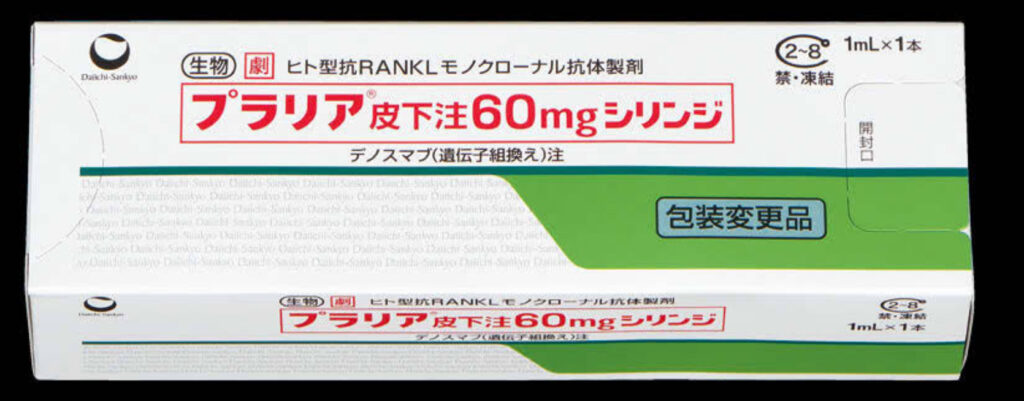

骨粗しょう症やがんの骨転移に対して、ビスホスホネート製剤やデノスマブは骨折・骨病変の予防に不可欠な薬剤です。

その有効性は世界中の臨床研究や経験から裏付けられており、多くの患者さんのQOL向上に寄与しています。しかしながら、副作用としての薬剤関連顎骨壊死(MRONJ:Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw)のリスクも指摘されており、特に歯科医師にとってはその予防と早期発見が極めて重要です。

厚生労働省の2019年度の資料によると、MRONJの発生率はビスホスホネート製剤の長期投与患者で0.7%~1%、デノスマブでは1%~2%と報告されています

2019年に改訂された「重篤副作用疾患別対応マニュアル」や2023年版の最新ガイドラインでは、これらの点について具体的な指針が示されており、我々歯科医院は臨床現場での適切な対応が求められています。

このコラムでは、MRONJの臨床背景、予防戦略、最新の研究結果、そしてガイドラインに基づいた実践的な対応策までを詳細に解説していき、地域の病院との多職種連携の重要性について書いていきたいと思います。

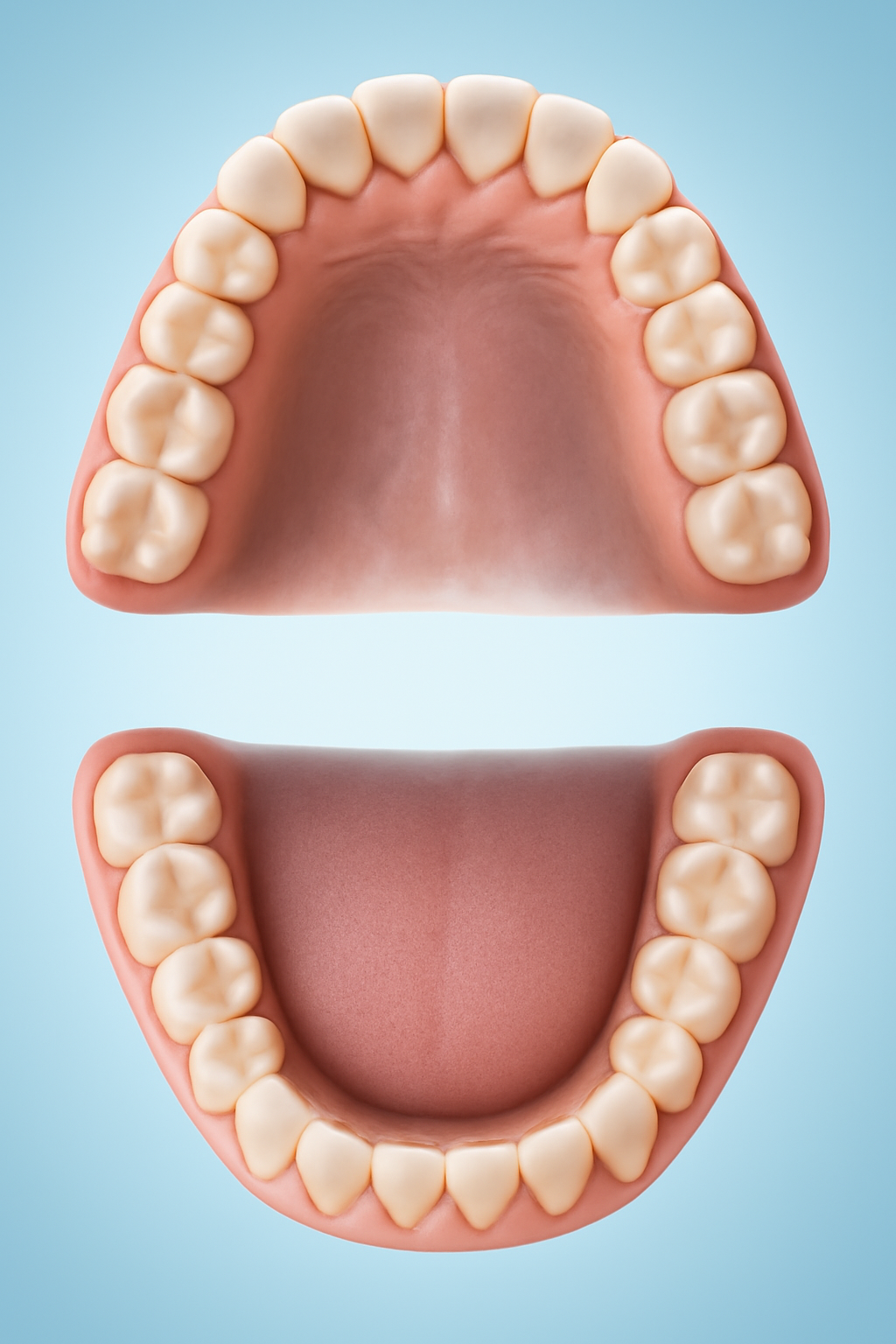

1. MRONJの定義と臨床像

①定義と診断基準

この度改定された厚生労働省が定める「重篤副作用疾患別対応マニュアル」によると、MRONJは次の3つの基準を満たす場合に診断されます。

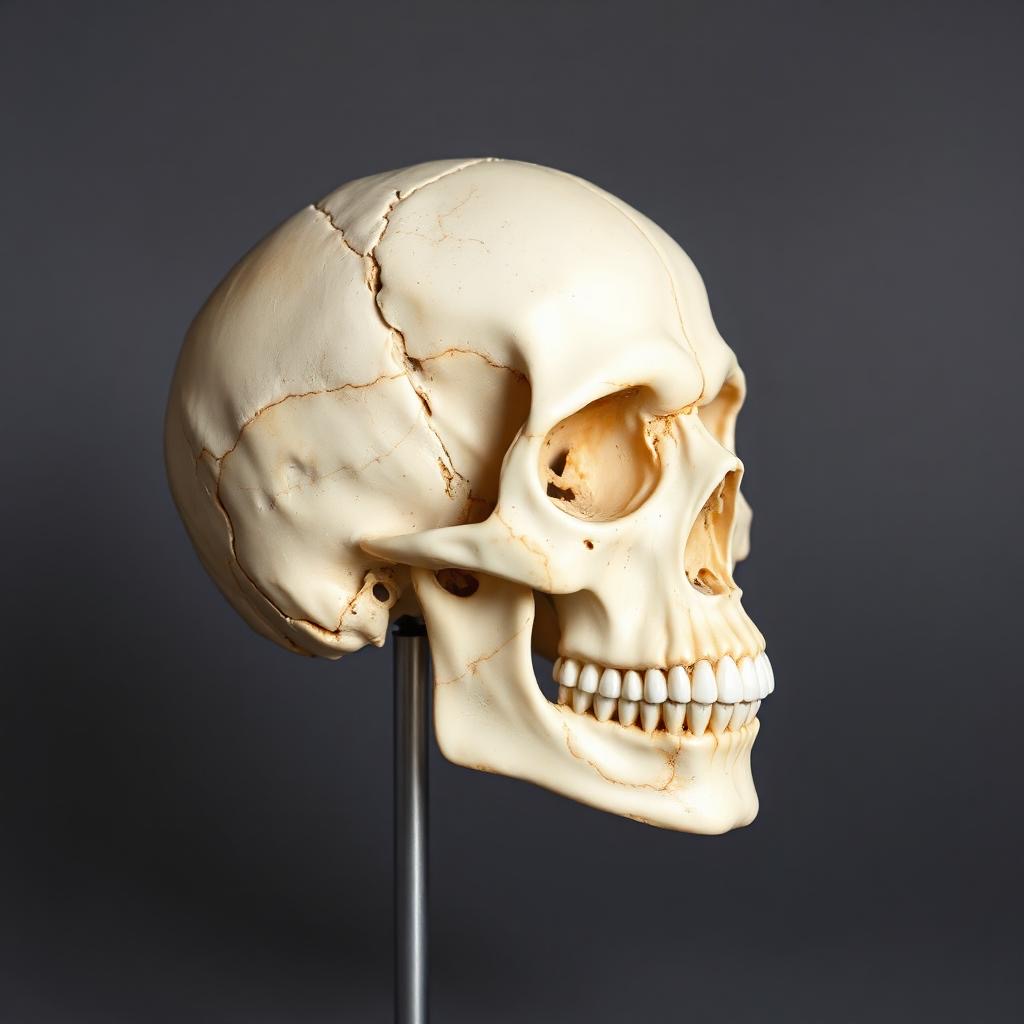

A、顎骨の骨露出が4週間以上持続すること

B、既往にビスホスホネートまたはデノスマブの使用歴があること

C、原因疾患以外の疾患や放射線治療歴が原因ではないこと

②症状と経過

初期には歯肉の腫れ、違和感、軽度の痛み、歯茎の出血、骨の露出が見られ、進行すると口腔内の感染症、骨の吸収、排膿、嚥下痛、顎骨の骨折や歯の脱落へと進展します。

重症例では食事、会話に支障をきたし、生活の質に大きな影響を及ぼします。

2. MRONJのリスク因子

①既に知れ渡っている有名なリスク因子

⚫︎長期投与(特に投薬期間が3年以上)

⚫︎薬剤使用用量の多いケース(例:がん患者の抗腫瘍として用いられるケース)

⚫︎歯科外科処置(特に抜歯や外科的歯周処置)

⚫︎口腔衛生状態の不良や長期に渡っての歯周病増悪

⚫︎全身疾患:糖尿病、喫煙、免疫抑制状態、ステロイド使用など

②最近の研究で有名になったリスク因子

⚫︎血流障害を伴う血行不良が骨壊死を促進してしまう

⚫︎薬剤の細胞毒性作用と骨細胞のアポトーシス(細胞の自死)との関連によりリスクが上がる。

⚫︎(まだ仮説ですが、)脂質代謝異常や血管機能低下がMRONJの発症に関わる可能性がある。

③歯科治療からのMRONJ発症メカニズム

リスク因子には、薬剤の種類・投与期間・線量の増加、歯科処置(抜歯や歯周外科処置)、口腔衛生状態の悪化、喫煙、糖尿病などの全身疾患が含まれますが、薬剤の骨吸収抑制作用が長期にわたるほどリスクが高まるとともに、歯科外科処置時に骨露出部の感染や血流低下が関与していると考えられます

3. ガイドラインから言える予防策とリスク管理

①予防の最重要ポイント:治療前の口腔ケアとリスク評価

2023年版の【重篤副作用疾患別対応マニュアル】では、薬剤開始前に必ず歯科医師による口腔内診査と必要な歯科治療を推奨しています。

将来的に抜歯を要する歯科処置は、薬剤投与開始前に完了させることが理想的です。

②定期的検診と口腔衛生維持

薬剤投与中も、3ヶ月ごとの定期検診を行い、口腔内の異常や歯周病の早期発見・治療に努めることが推奨されます。

適切なブラッシング、フロス、洗口液の使用、歯石除去を徹底し、感染防止と血流の改善を図ることで予防効果を上げていくことが大切です。

③薬剤中止の判断とそのリスク

因みにガイドラインでは、我々歯科医師は薬剤の中止を直ちに行うのではなく、全身状態とリスクを総合的に判断した上で適切なタイミングをで抜歯などの歯科治療計画を決定します。

薬剤中止による骨折リスクの増加状況も考慮しなければなりません。

ここは、医療連携が大事になるところです。

4. 今進んでる臨床研究と新たな取り組み

①診断技術と予測モデル

画像診断では、CBCTやMRIを用いた骨の血流量や骨密度評価が進んでいます。

血管造影や血流測定も一部で研究段階にあります。上手くいけばこういった研究の成果で、リスク予測の精度向上が期待できます。

②バイオマーカーの開発

血液や唾液からMRONJリスクを予測可能なバイオマーカーを発見しようと研究が進んでいます。

特に、骨代謝指標(例:骨特異的ALP(骨型アルカリホスファターゼ)やTRACP-5b)や炎症性サイトカインの測定が注目されています。

これらは、どちらも骨代謝を評価するための血液検査で用いられる指標です。

骨特異的ALPは骨形成(新しい骨を作る働き)を、TRACP-5bは骨吸収(古い骨を壊す働き)を反映します。

これらの数値を測定することで、骨粗鬆症の診断や治療効果の判定、骨折リスクの評価などに役立てますが、MRONJのリスク評価にも大事な指標となり得ます。

そういった研究が進むことで、予防がより行いやすくなるかもしれません。

5. 重篤副作用疾患別対応マニュアルの具体的内容と臨床への落とし込み

厚生労働省の最新2023年版マニュアルでは、MRONJの予防・対応に関わる具体策がさらに詳細に記され、次のようなポイントが強調されています。

①事前歯科受診の徹底

薬剤投与開始3ヶ月前には歯科受診を行い、必要な治療を済ませましょう。

必要に応じて根管治療や歯周治療を行い、抜歯リスクの高い歯の除去を推奨されています。

②投薬中の患者への指導

定期的な口腔衛生指導とセルフケアの徹底するようにして、症状の早期発見(例えば、歯肉の腫れや痛みがあればすぐに報告させる)に努めましょう。

③早期発見のためのポイント

顎骨の骨露出や歯茎の潰瘍に注意し、画像診断の積極的活用(パノラマX線やCBCT)を行うことが推奨されています。

発見された場合は症状の経過観察と迅速な外科処置の検討を行います。

④進行例への対応

粘膜の異常や骨露出が見られる場合、抗菌薬と局所洗浄、外科的な感染物除去、血流改善療法などの多職種アプローチが推奨されています。

6. 困難なケースと多職種連携の重要性

もちろん一部のケースでは、再発や難治例も存在します。

こうしたケースでは、大きな病院に紹介して、医師・薬剤師・歯科医師、場合によっては内科医や感染症科医も加わったチーム医療が不可欠です。

また、患者・家族への丁寧な説明と心理的サポートも重要です。

終わりに

我々歯科医師は、薬剤使用前の予防歯科、治療時の最善の対応、そして投薬中の継続的な背景監視・予防・早期発見に力を注ぐ必要があります。

最新のガイドライン、臨床研究、そしてマニュアルの内容を熟知し、それを実践に落とし込むことによって、多くの患者のQOLを保護していくことが可能となるのです。

皆様も薬剤による副作用に怯えずしっかり医療従事者に相談することで、理解と準備を行い、色んな医療多職種連携による積極的な予防策と管理を受けることにより、「安全で効果的な薬物療法と良好な口腔状態」の両立を目指しましょう。