2025年6月23日

はじめに

健康寿命を出来るだけ長く伸ばすことが目標となっている今、「口腔の健康」がその重要な役割を担うことがわかってきています。

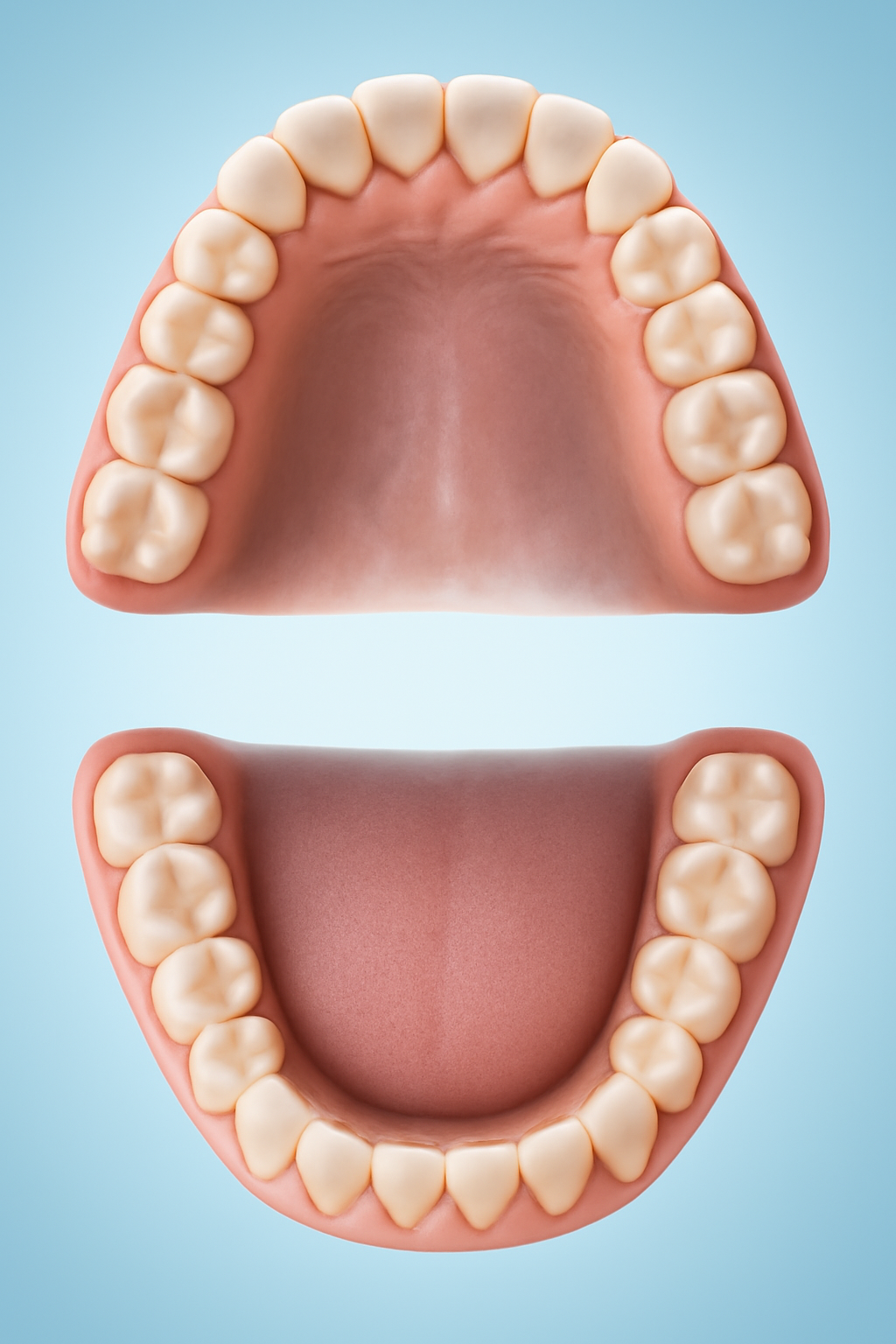

特に、歯の本数と全身疾患・認知症・要介護リスクとの関係性について、関連性をしっかり理解しておくことが必要です。

日本における歯の喪失状況とその意義

厚生労働省の「令和4年歯科疾患実態調査」では、15歳以上の成人において、平均喪失歯数は5.3本と報告されています。

特に、50歳代以降になると平均歯喪失数が増加し、75~84歳の高齢群では11.2本を超える結果となっています。

この歯の喪失は、摂食・咀嚼障害にとどまらず、全身的な健康状態と密接に関連しています。

歯の喪失と認知症リスクの関係性

いくつかの前向きコホート研究により、歯の残存本数と認知症リスクとの関連性が明らかになっています。

例えば、イギリスの大規模コホート研究(Watt et al., 2019)は、歯が残存している者と比べて、歯の喪失が多い高齢者は認知症発症リスクが最大で1.9倍高いと報告しています(Watt et al., 2019)。この研究では、歯の喪失が多い群の認知機能低下は、歯周病や咀嚼機能の低下に起因すると推測されています。

また、別の研究(Sakuragi et al., 2021)では、歯の本数と脳の構造的変化の関連も示されており、歯の喪失と海馬の萎縮の関連性も指摘されています。

歯の本数と身体的リスクの関連性

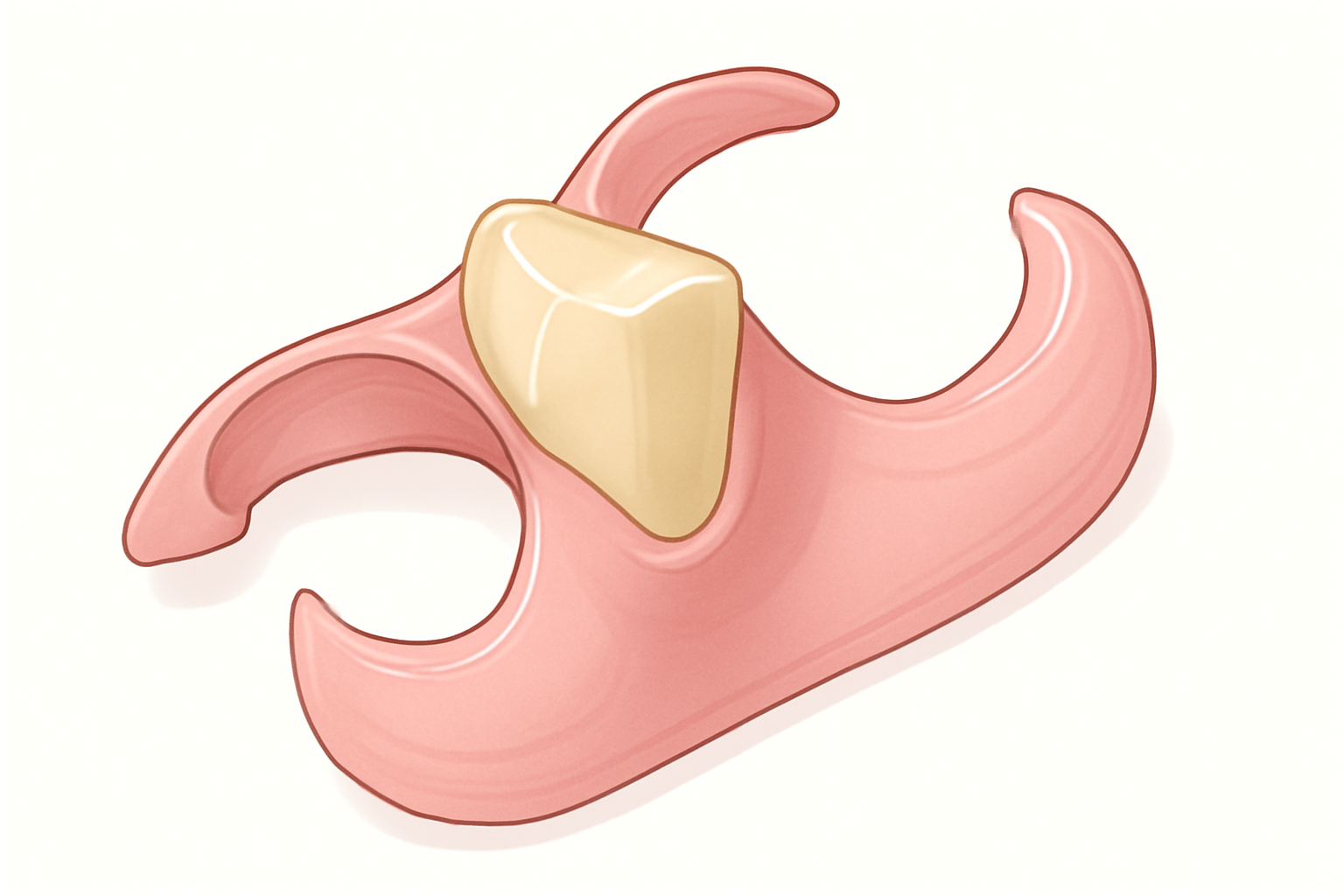

歯の喪失は、摂食障害や低栄養状態を引き起こすだけでなく、骨格筋量の減少やバランス能力の低下にも影響します。

これらの要因が、転倒や骨折のリスク増大に寄与します(Kawamura et al., 2020)。さらに、歯が少ない者や義歯未使用者は、咀嚼効率の低下により、全身炎症や糖代謝異常を引き起こしやすいとされ、糖尿病の合併リスクも高まることが示されています(Matsuda et al., 2018)。

歯の喪失予防とリスク管理のためのエビデンス

歯周病とその進行を抑制し、歯の喪失を防ぐためには、定期的な歯科受診と口腔衛生管理が科学的に推奨されます。

特に、デンタルフロスや歯間ブラシを併用し、抗菌歯磨き粉やマウスウォッシュを使用することにより、歯周病菌の制御に効果的であると報告されています(Takahashi et al., 2020)。また、歯科医師による定期的なメインテナンスは、歯周ポケットの深さの維持と、早期の疾患発見に寄与します。

まとめと今後の展望

複数の疫学研究とシステマティックレビューは、歯の本数と認知症や身体的リスクの増加との明確な関連を示しています。

これらの結果は、解剖学的健康だけでなく、全身の疾患抑制においても、口腔健康の維持が不可欠であることを裏付けています。

したがって、歯の喪失を予防し、良好な口腔状態を保つことは、単なる口腔の美容や機能のためだけでなく、長期的な健康寿命の延長に資する重要な戦略です。今後は、個別のリスク評価と予防歯科介入を組み合わせた総合的なアプローチが求められます。